Tradução de Miguel CondeA maior parte da vida na terra depende de água doce. A terra mineral, com seus contornos oníricos de cordilheiras e bacias, deserto e floresta e taiga e pradaria e chapada e meseta, forjada pelo calor do núcleo terrestre, varrida pelo avanço e recuo de glaciares, encerrada por penhascos costeiros e praias de areia ou cascalho, é intrincadamente nervurada com seu fluxo. A história de nossa relação, da relação entre rios e histórias, começa, suponho, com pedaços de ossos escavados ao longo do Rio Awash, na Etiópia, e um pedaço de mandíbula escavado ao lado de um antigo lago no Quênia. Ardipithecus ramidus e Australopithecus anamemnsis: eles têm cerca de 4,4 milhões de anos. Em certo momento, oito milhões de anos atrás, uma enxurrada de espécies de hominídeos forrageou as bordas do mesmo lago. E entre eles, muito provavelmente, estavam nossos ancestrais. A vida humana provavelmente se desenvolveu ao alcance próximo de lagos e rios. A civilização humana — no Tigre e no Eufrates, no Ganges, no Yangtzé e no Nilo — certamente o fez.

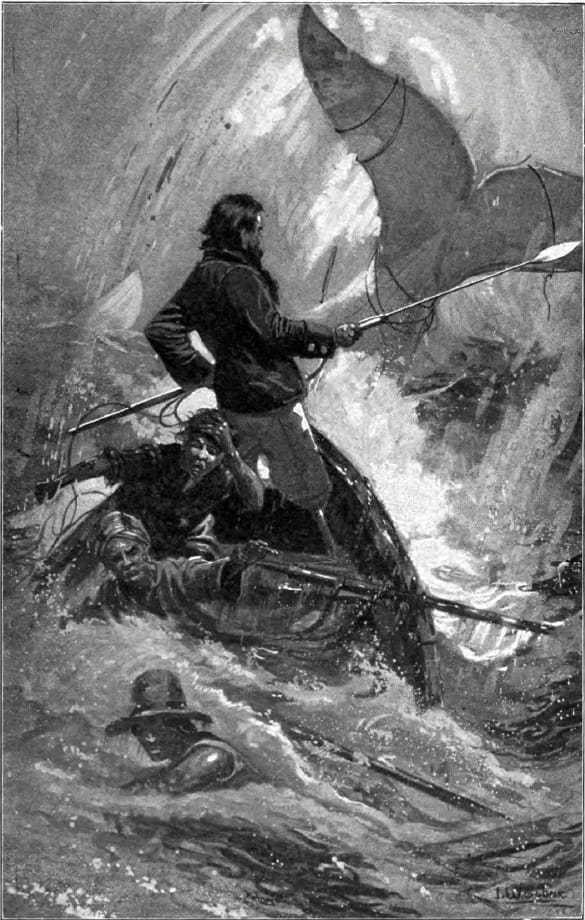

Os seres humanos devem ter usado os rios primeiro para beber, tomar banho e se alimentar, pescando em águas rasas e caçando pássaros e mamíferos atraídos para as margens em busca de água. Foram provavelmente a pesca e a caça em troncos flutuantes que levaram à construção de barcos, e a construção de barcos deve ter aumentado enormemente a mobilidade da espécie. A agricultura se desenvolveu nos ricos sedimentos das planícies alagadiças. E esses criadores de ferramentas sedentários logo estavam aproveitando o poder da água com rodas de moinho e represas. A irrigação, como tecnologia, tem cerca de três mil anos. Você terá uma ideia do impacto que os seres humanos impuseram aos sistemas fluviais nos últimos cem anos desta história se considerar que, em 1900, 40 milhões de hectares de terras agrícolas estavam sob irrigação em todo o mundo. Quarenta milhões de hectares, em três mil anos. Em 1993, 248 milhões de hectares estavam sob irrigação.

Também é um fato do século XX que, como um modo de viagem, para comércio e lazer, os rios foram amplamente substituídos por rodovias, ferrovias e viagens aéreas. Cento e cinquenta anos atrás, as histórias épicas da engenharia tinham a ver com a construção de canais, conectando um sistema fluvial ou um mar com outro: Panamá e Suez. As eclusas do Canal Erie e o extenso sistema de comportas dos rios ingleses pertencem agora a um turismo pitoresco e menor. As histórias do século XX tiveram a ver com represas enormes, com nacionalismo e desenvolvimento econômico e o prestígio de represas enormes. Os rios agora fornecem 20% da energia elétrica do mundo, a maior parte gerada por grandes represas ecologicamente destrutivas, muitas vezes culturalmente destrutivas. A Represa das Três Gargantas no Yangtzé é apenas a mais recente de uma série de barganhas faustianas que a cultura tecnológica fez com os rios da terra.

Embora os nomes ainda sejam mágicos — Amazonas, Congo, Mississipi, Níger, Prata, Volga, Tibre, Sena, Ganges, Mekong, Reno, Colorado, Marne, Orinoco, Rio Grande —, os rios em si quase desapareceram da consciência no mundo moderno. Na medida em que existem em nossa imaginação, essa existência é nostálgica. Transformamos nossa memória do Mississipi num parque temático de Mark Twain na Disneylândia. Nossas ferrovias seguiram os contornos dos rios, e então nossas estradas seguiram os contornos das ferrovias. Viajando, nos movemos como um rio se move, a dois graus de separação. Nossos filhos não sabem de onde vem sua eletricidade, eles não sabem de onde vem a água que bebem, e em muitos lugares da Terra os remansos túrgidos de rios represados estão infligindo às crianças locais uma epidemia das antigas doenças ribeirinhas: disenteria, esquistossomose, “cegueira dos rios”. Os rios e os deuses fluviais que definiram nossas civilizações se tornaram os símbolos sublimados de tudo o que fizemos ao planeta nos últimos duzentos anos. E os próprios rios passaram a funcionar como traços mnêmicos do que reprimimos em nome de nosso domínio técnico. Eles são o inconsciente ecológico.

Então, é claro, eles aparecem na poesia. “Não sei muito sobre deuses”, escreveu T. S. Eliot, que cresceu ao longo do Mississipi em St. Louis, “mas acho que o rio é um forte deus marrom”. “Sob vários nomes”, escreveu Czeslaw Milosz, que cresceu na Lituânia ao longo do Neman, “eu louvei somente vocês, rios. Vocês são leite e mel e amor e morte e dança”. Considero isso como um prenúncio, no momento mesmo em que nossa civilização fazia seus represamentos e poluições, do reconhecimento do que perdemos e precisamos recuperar. Quando as populações humanas eram pequenas o bastante, o fluxo purificador dos rios e suas enchentes ferozes podiam criar a ilusão de que nossos atos não tinham consequências, que eles desapareciam rio abaixo. Agora isso não é mais verdade, e estamos sendo forçados a repensar o que nossas mãos fizeram. E, claro, somos por demais dependentes de nossas próprias origens geográficas para termos perdido nossa conexão com elas completamente.

Viajando pelo mundo, mesmo agora, nos deparamos, de uma forma ou de outra, com a história humana dos rios. Várias vezes nos últimos anos cheguei a uma cidade estrangeira, fui dormir num quarto de hotel e acordei para olhar pela janela para um rio. A primeira vez foi em Budapeste. O rio era o Danúbio. Acordei pouco antes do nascer do sol, saí para uma sacada e, no ar frio da primeira luz, contemplei as colinas de Pest e os primeiros reflexos do dia na água larga e pardacenta. O cheiro do rio estava no ar. Percebi que não sabia muito sobre sua geografia. Eu sabia que ele se originava em algum lugar nos Alpes, fluía para o leste através do sul da Alemanha — o Nibelungenleid consiste em contos do rio Danúbio — e para o sul de Viena através da Hungria e então para sudeste novamente através da Sérvia, desaguando no Mar Negro em algum lugar ao sul de Odessa. Tinha uma vaga lembrança de que o poeta Ovídio, quando ofendeu o imperador Augusto, tinha sido exilado para um entreposto militar meio selvagem na foz do Danúbio. E eu sabia que alguns anos antes um plano particularmente desmiolado para represar o curso do rio pela Hungria central tinha se tornado tão controverso que o governo proibiu a discussão pública do projeto por cientistas.

As luzes estavam se apagando nas pontes, eu conseguia distinguir as formas turvas de algumas barcaças no rio, e uma voz veio em minha direção no vento. Devem ter existido e perecido em cinco mil anos dicionários inteiros de gírias fluviais numa dúzia de línguas diferentes, magiar, e vários dialetos alemães e eslavos, e seja lá que tipo de híbrido o romeno for. Deve ter havido um patoá romeno-sérvio ou romeno-germânico falado por mercadores e barqueiros em toda a sua extensão. E pode ter sido nos tempos romanos que o rio adquiriu seu nome comum, já que os romanos eram grandes fazedores de mapas, embora o rio provavelmente tenha sido, muito antes de qualquer legião marchar ao longo de suas margens, um deus local em muitas culturas diferentes, com muitos nomes diferentes. Eu conhecia um poema, do poeta de Belgrado Vasko Popa, que se dirige ao Pai Danúbio numa espécie de oração modernista sérvia. Belgrado — “belo grad” — significa “cidade branca” em sérvio:

Ó grande Senhor Danúbio

o sangue da cidade branca

Está correndo em suas veias

Se isso te apraz, levanta-te um instante

Do seu leito de amor—

Monta o maior dos peixes

Perfura as nuvens plúmbeas

E vem visitar seu nascedouro celeste

Traz presentes para a cidade branca

As frutas e pássaros e flores do paraíso

Os campanários hão de se curvar

E as ruas de se ajoelhar para você

Ó grande Senhor Danúbio*

Não me curvei. Em vez disso, me vi enfiado até o pescoço na comédia das viagens de turismo. Tinha ligado para o serviço de quarto e pedido café assim que acordei. O café chegou numa jarra de prata acompanhada de uma xícara de porcelana bege claro e um pires com borda canelada. Servi o café e me ocorreu verificar a conta. Pelo que consegui entender, ia me sair por US$ 30, e isso me causou um leve pânico. A equipe do hotel falava inglês; pensei em ligar para eles e dizer que havia um engano; eu não precisava, afinal de contas, daquilo que o menu chamava de “bebida matinal”. O problema acabou sendo minha aritmética. O café custava US$ 3 — mas quando voltei para a sacada e tomei um gole do café, que cheirava a vinho e frutinhas verdes e terra escura, e observei o Danúbio ficar prateado ao amanhecer, eu pensava que estava bebendo um bule de café de US$ 30. Era uma espécie de oferenda ao deus do rio.

A segunda vez que olhei por uma janela dessas, o rio que vi foi o Huangpu. Também tinha chegado a Xangai no escuro. Desta vez, acordei com uma manhã cinza-pérola esfumaçada pela névoa do rio. O próprio rio estava cheio de tráfego — barcaças, às vezes duas ou três juntas, ligadas por cabos grossos, carregando madeira, sacos de cimento, vigas, telhas de construção; petroleiros baixos na água, arando contra a corrente; rebocadores; balsas lotadas; alguns veleiros; outras embarcações antigas e inconspícuas. Em cinco minutos, contei oitenta indo e vindo. A água era de um marrom acinzentado, espumando contra as margens, cais, armazéns e docas. Logo abaixo de mim, uma multidão de pessoas e bicicletas fazia fila para uma das balsas. Do outro lado do rio ficava a rua Bund, a antiga rua comercial da cidade pré-Segunda Guerra, com seus prédios em estilo europeu, bancos e seguradoras e hotéis em formato de templos gregos e romanos, com antigas colunas e domos de mármore escurecidos pela fumaça do carvão. Xangai, descobri mais tarde, é uma cidade relativamente moderna. No século XIV, essa rua era um caminho de reboque para barcaças fluviais, construído por cima de um pântano de juncos, em meio a uma pequena vila de pescadores. A vila se tornou uma cidade no século XVI. No final do século XIX, poderia ter sido a orla comercial de qualquer cidade fluvial europeia — Lyon, Glasgow ou Amsterdã.

A rua àquela hora já estava cheia com o fluxo do tráfego humano e parecia imitar o movimento no rio lotado. Era como se eu estivesse olhando não para outro continente, mas para outra época. O rio era um rio do século XIX, tomado pelo movimento que em outras partes do mundo havia sido transferido para trens e aviões e caminhões de dezesseis rodas. A rua Bund — a maioria dos edifícios datava de 1880 a 1920 — era uma memória viva das formas de pirataria europeia que passaram a ser chamadas de “a Era do Império”. Eu meio que esperava ver Joseph Conrad emergir de um dos edifícios com sua barba eduardiana, carregando uma comissão para comandar um barco a vapor Congo acima. Mas a cena também parecia uma pintura em pergaminho chinesa, como se a linha irregular de prédios residenciais da era maoísta ao longe fosse uma cordilheira, e a névoa ribeira guardasse as formas meio lembradas de divindades locais, e o próprio rio fosse uma alegoria da vida humana: provisão e suprimento, luta rio acima e fluxo rio abaixo, e multidões humanas indo e vindo num nevoeiro borrado e onírico.

Havia também algo inquietante na cena, e foi só mais tarde, enquanto eu vagava pela cidade, que me dei conta do que eu tinha visto. Ou não visto: virei-me abruptamente e tracei meu caminho de volta para o rio, encostei-me na ribanceira e olhei fixamente por um longo tempo. Não havia pássaros. Nem uma única gaivota, nem patos, nem garças. Nem um biguá ou um mergulhão. Não havia nem mesmo pardais ou passarinhos nas árvores esguias do parque ribeirinho. E não havia um pescador à vista. O rio, apesar de toda a sua vitalidade humana, estava morto.

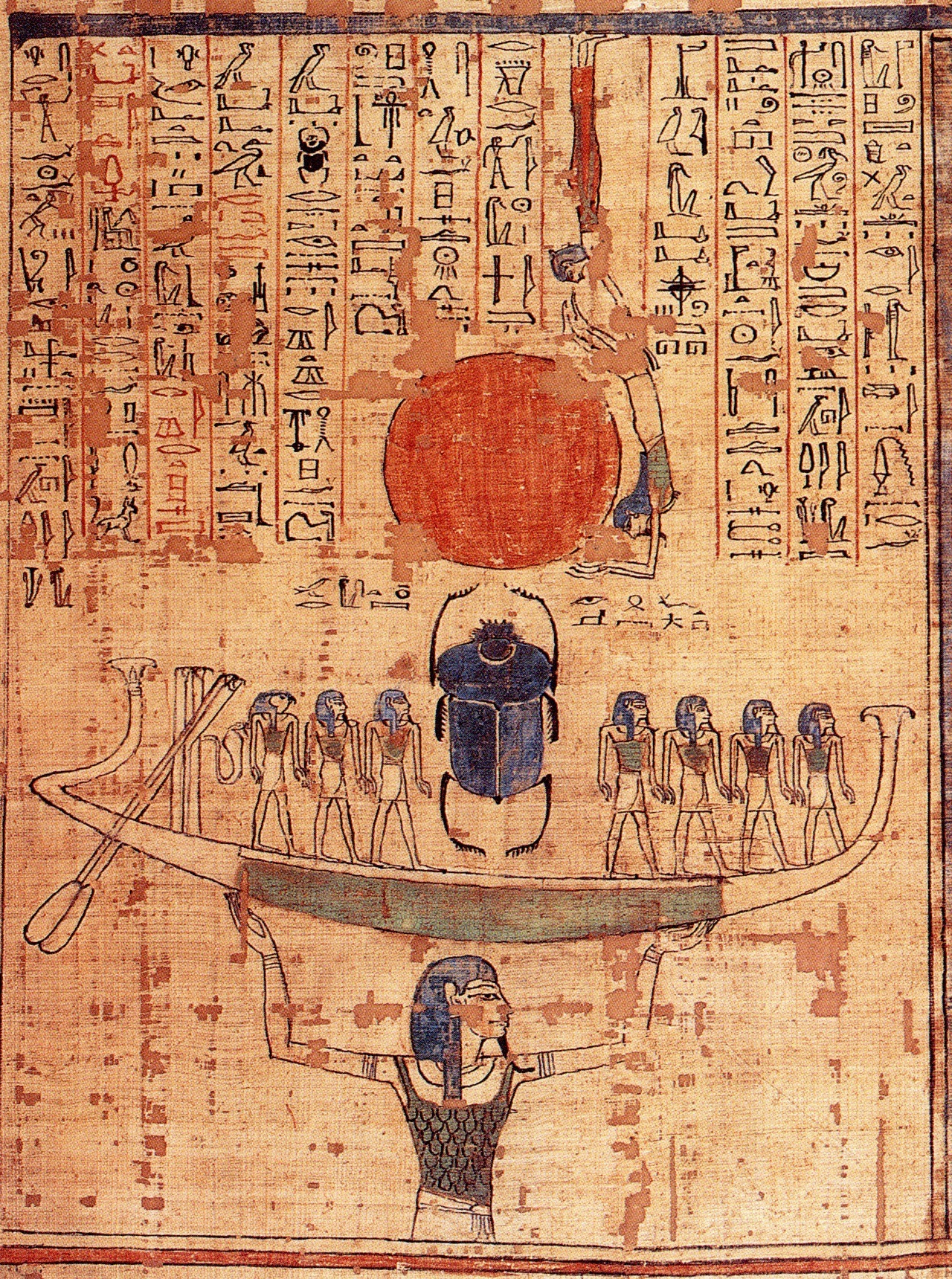

O terceiro rio foi o Nilo. Mesmo à noite, do meu quarto no Hotel Semiramis no centro do Cairo, não havia como confundi-lo, embora eu não conseguisse avistar nitidamente aquele fabuloso rio em si. Risadas, algumas delas polidas, outras escandalosas, flutuavam até minha janela. Luzes brilhantes ao longo da margem pareciam demarcar pontes, um calçadão e cafés ao ar livre. E havia o cheiro dele, verde e fresco, mesmo na umidade e com o exaustor ligado. Estava lá de manhã, na balbúrdia inacreditável do trânsito do Cairo — parecia que no Cairo não buzinar era a exceção, e não a regra — e mesmo com todo aquele barulho parecia pacífico: água esverdeada; uma corrente forte e suave; juncos; palmeiras; figueiras espadaúdas com folhas gordas e reluzentes; e, como se invocadas de uma aquarela do final do século XVIII, as velas latinas das felucas, deslizando rio acima na companhia da brisa.

Nilus provavelmente não é mais velho do que qualquer outro dos deuses do rio descontinuados, mas ele é mais velho na imaginação humana, um fato que foi demonstrado para mim no dia seguinte quando, inesperadamente, encontrei uma velha amiga no saguão do hotel, uma mulher americana que morava em Londres. Ela estava no Cairo por apenas um dia. Ela estava prestes a entrar num táxi para dar uma olhada na sinagoga Ben Ezra, a mais antiga da cidade, que ela precisava descrever num romance em que estava trabalhando. Num impulso, juntei-me a ela. Com o motorista do táxi buzinando assiduamente, de modo que só podíamos nos comunicar aos gritos, seguimos nosso caminho pelas ruas. O dia anterior havia sido um feriado islâmico, celebrado por um jejum de um dia inteiro, seguido pelo abate de um animal vivo ao pôr do sol, cabra ou ovelha, e um banquete — para comemorar, nos disseram, as ovelhas sacrificadas por Abraão quando o Senhor Deus poupou a vida de seu filho Isaac, depois de Abraão haver demonstrado sua disposição de matar o próprio filho por essa divindade. Isso significava que as esquinas das ruas do Cairo estavam tomadas por pilhas de pele ensanguentada dos animais esfolados, nas quais as moscas estavam conduzindo seu próprio banquete, e que, assim que saímos do carro, no que é chamado de Cairo Velho para distingui-lo do outro Cairo velho, a cidade islâmica da Idade Média, os paralelepípedos estavam escorregadios com poças avermelhadas ou cor de chá onde o sangue havia sido lavado das ruas. Atravessamos a rua com cuidado; vagamos por um beco saído dos romances de Mahfouz, que cheirava a chá de menta e à fumaça de lenha que saía de pequenos cafés; e chegamos ao pátio aberto da sinagoga, que estava fechada.

Minha amiga teve que se contentar com uma descrição do exterior do prédio. Um homem se levantou de uma das mesas do café do outro lado da praça e se aproximou de nós, gesticulou solenemente com dois dedos levantados para que o seguíssemos, o que, algo hipnotizados, fizemos. Ele nos levou para o outro lado do prédio, onde, em meio a um jardim de palmeiras e um velho canteiro de brincos-de-princesa, havia um poço, coberto com ferragens ornamentadas. “Aqui”, ele disse, “Moisés foi encontrado nos juncos.” Nós dois hesitamos. “Aqui?” “Ah, sim”, ele disse — em poucos dias eu entenderia que a cidade estava cheia desses estudiosos da lenda local — “este era o antigo canal do rio. Ele fluía direto por aqui. Moisés era um garoto do Cairo.” Não havia Cairo nos tempos faraônicos, mas Memphis ficava apenas trinta milhas rio acima, e o rio de fato já passara por ali, então quem ia dizer que não? Não muito longe da sinagoga está a Fortaleza de Babilônia, uma ruína — um muro de tijolos e entulho — da fortificação romana do qual a cidade do Cairo cresceu. Um bando renegado de desertores do exército persa havia estabelecido um assentamento ali no século VI a.C., e seu forte, mais tarde, na época de Trajano, veio a servir como a fundação do forte romano. Memphis e as pirâmides de Saqqarah ficavam só doze milhas ao sul. E se o bebê de um escravo judeu tivesse sido colocado numa cesta feita do vime de juncos do rio, ele poderia muito bem ter flutuado rio abaixo até ali. A probabilidade, pelo menos, teria propiciado a lenda, e é bem possível que alguns dos descendentes daqueles escravos judeus estivessem entre os fundadores de um lugar sagrado dentro dos muros do forte romano abandonado, que o transformou num enclave de judeus e cristãos coptas dois mil anos atrás.

A Grande Represa de Assuã, construída na década de 1960 pelo regime de Nasser como um monumento à independência nacional, teve a consequência não intencional de corroer as fundações dessas construções antigas. A represa estancou o fluxo do lodo rico em nutrientes que criou a civilização egípcia, de modo que ele deixou de se depositar rio abaixo, o que tornou os agricultores dependentes de fertilizantes químicos. As águas represadas espalharam a esquistossomose pelas comunidades do Alto Nilo e permitiram que o Mediterrâneo, infiltrando-se contra a correnteza enfraquecida, avançasse pelo delta do Nilo, arrasando sua lucrativa atividade pesqueira. O desvio de água para terras apenas marginalmente aráveis forçou a cidade do Cairo a drenar seus aquíferos de água doce. O resultado é que os sais subterrâneos estão subindo e erodindo as fundações das antigas mesquitas e igrejas, e partes das pirâmides mesmas.

É difícil enxergar nisso tudo algo além de um desastre puro e simples, mas por agora, pelo menos, o Nilo ainda está vivo. No dia seguinte, fui a Saqqarah. Os túmulos de Ti e Ptah-hotep estão cheios de imagens da vida ao longo do rio — pescadores com suas redes e barcos estreitos por cima de um mundo de peixes abundantes, cada tipo representado com extraordinária precisão — e havia cenas de captura de pássaros nos pântanos, os pássaros representados com tanta exatidão que era fácil identificar as espécies numa olhada. Um chamou minha atenção porque parecia estranho; parecia um corvo corcunda. Dirigindo de volta para a cidade ao longo do rio, pensei ter visto a mesma silhueta no verde intenso dos juncos do rio. Paramos o carro. “Você sabe o que é isso?”, perguntei à amiga cairense que estava dirigindo. “Acho que se chama gralha cinzenta”, ela disse. “Elas estão por todo lugar e são muito barulhentas.” Olhei novamente, uma forma negra atarracada diante do verde do rio, o contorno preciso que a mão do artista havia desenhado, como se quatro mil e quinhentos anos tivessem passado num instante.

A maioria dos nossos rios ainda está viva, e eles são imensamente resilientes. Agora parece possível que a civilização humana possa começar a desfazer os danos que causou neste último século. O secretário do Interior do governo Clinton, Bruce Babbit, simbolicamente talvez, começou a desativar algumas represas americanas. A tecnologia e a compreensão da dinâmica das inundações e da necessidade de conservação da água começaram a fazer o trabalho de restauração de rios do século XXI parecer uma possibilidade. Um ponto de partida para este trabalho seria recuperar uma imaginação mais antiga da Terra. Essa é uma das razões pelas quais precisamos de histórias sobre rios.

Rios, é claro, são como histórias, e são como histórias que as prescrições clássicas sobre a forma aprovariam: eles têm um começo, um meio e um fim. No meio, eles fluem. Ou fluiriam, se os deixássemos. É interessante considerar o fato de que, na cultura popular, na televisão comercial, o que aconteceu com os rios aconteceu com as histórias. Uma represa é uma interrupção comercial em um rio. Um comercial é uma represa impedindo o fluxo de uma história: ele passa a imaginação humana pela turbina de um discurso de vendas para gerar desejo do consumidor. Então, pode ser útil lembrar, enquanto você lê e pensa sobre os rios da Terra e sobre a tarefa de recuperá-los que está diante de nós, que o que você está lendo são narrativas sem interrupções comerciais — o que é bom para a saúde dos rios e da arte narrativa.

*TraduçÃo indireta da versão para língua inglesa feita por Robert Hass.

- RObert Hass é poeta e ensaísta. Nascido em 1941 em São Francisco, nos EUA, Recebeu o prêmio pulitzer em 2008 pela coletânea “Time and materials”. ocupou o posto de poeta laureado dos Estados Unidos entre 1995 e 1997. Texto escrito como introdução ao volume “The gift of rivers” (2000), organizado por Pamela Michael.