Tradução de Alice FurtadoRevisado de duas palestras realizadas no encontro Winter Fishtrap em Joseph, Oregon, em fevereiro de 2010. Cada palestra precedeu uma discussão aberta em grupo sobre o tópico.

A Primeira Noite

Nosso tópico para hoje à noite é: O que aprendemos com as mulheres? Muitos de nós assumimos uma posição surpreendentemente defensiva diante do tema de como os papéis de homens e mulheres se diferem, como o gênero é construído e performado. Como as generalizações sobre o comportamento humano são fáceis de descarrilhar quando trazemos à tona as exceções, sugiro que, para mantermos nossa discussão produtiva, guardemos as exceções nas notas de rodapé. Estamos adentrando a Floresta do Gênero, onde é terrivelmente fácil se perder. Se pararmos para destacar uma árvore aqui e uma árvore ali, vamos perder de vista o grande bosque sombrio através do qual estamos tentando achar um caminho.

Portanto, em resposta à questão “O que aprendemos com as mulheres?”, minha primeira grande generalização é que aprendemos como ser humanos.

Ao longo de milênios, em todas as sociedades, até hoje no Oregon, as mulheres providenciaram grande parte das instruções básicas sobre como andar, falar, comer, cantar, rezar, brincar com outras crianças, e quais adultos precisamos respeitar, e quais precisamos temer, o que amar – as habilidades básicas, as regras básicas. Toda a incrível e complicada tarefa de permanecer vivo/a e ser membro/a de uma sociedade. Na maioria das épocas e lugares, bebês e crianças pequenas foram ensinados predominantemente, com frequência exclusivamente, por mães, avós, tias, vizinhas, aldeãs, professoras da creche e do maternal. Isso se mantém na América hoje. Sempre que você vê uma jovem mãe com suas crianças em um supermercado, você vê uma estudiosa da vida, uma professora ensinando um currículo incrivelmente complexo. Se ela o faz bem ou não, isso não afeta a regra: na maioria das vezes, é ela quem o faz.

As habilidades básicas que ela ensina são amplamente sem gênero. Tanto os meninos quanto as meninas aprendem-nas. Como elas se tornam habilidades sociais, podem ser coloridas de azul ou rosa, como quando uma menina é ensinada a manter-se quieta e civilizada entre adultos, enquanto um menino é ensinado a gritar e importunar, ou quando uma menina é celebrada por dançar com flores em sua cabeça, enquanto um menino é humilhado por isso. De modo geral, no entanto, as habilidades e maneiras elementares ensinadas por mulheres são para ambos os gêneros.

Em contrapartida, o que crianças pequenas aprendem com os homens geralmente tem gênero. Homens podem ter mais interesse que as mulheres em garantir que o azul e o rosa não se misturem. Pais geralmente ensinam aos seus filhos os papéis de gênero: aos meninos como ser másculos, e às meninas como ser femininas. Homens se encarregam inteiramente da educação dos meninos à medida que eles crescem, enquanto ignoram a continuidade da educação das meninas. Por milhares de anos, a educação das meninas foi quase que inteiramente doméstica e feminina, e ainda o é em muitos lugares. Homens ensinando meninas que não são suas próprias filhas são em grande parte um fenômeno recente. Por milhares de anos, padres homens determinaram as leis fora de casa; o pai de família garantia que fossem cumpridas dentro de casa, ensinando às filhas pouco ou nada além de obediência. A regra geral tem sido que, após os seis anos aproximadamente, os meninos aprendem com os homens e as meninas aprendem com as mulheres, e quanto mais absoluta for a divisão e a hierarquia de gênero, a lei Purdah ou Sharia, mais verdadeira ela é.

Ao ensinar o conhecimento masculino apenas aos meninos de uma certa idade, os homens deixaram às mulheres o papel fundamental de ensinar às crianças pequenas as maneiras e os valores morais de seu povo – como ser humano sem referência ao seu sexo. Aqui se estende, talvez, um solo fértil para a mudança, e até mesmo para a subversão.

O ensino dos pais tende a manter a hierarquia e sustentar o status quo. A mudança social e moral pode começar com as mulheres, que investiram menos na hierarquia, enquanto tentam ensinar seus filhos como se adaptar a novas circunstâncias. Acredito, sobre a passagem das caravanas pela trilha do Oregon, que enquanto os homens preenchiam o papel tradicional de defender suas mulheres de estranhos que assumiam ser hostis e perigosos, as mulheres, muitas vezes sub-repticiamente, ao que parece, conversavam com as mulheres indígenas, trocavam um pouco com elas, deixavam as crianças livres para bisbilhotar umas às outras… A rígida história masculina branca excluía os estranhos; a oportunista história feminina branca começou a admiti-los.

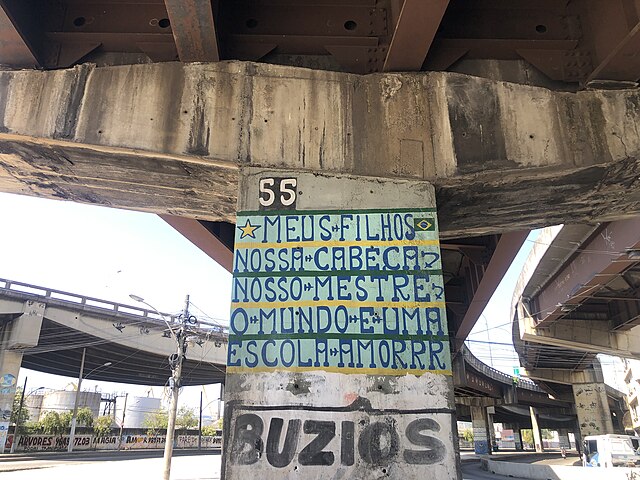

Grande parte do que aprendemos, aprendemos como história. Ouvimos e lemos e aprendemos os mitos e histórias que nos contam quem somos e a quem pertencemos– os contos ao pé da lareira que nos falam sobre nosso povo imediato, nossa família–as histórias oficiais de nossa tribo ou nação.

Quem conta essas histórias, de quem as aprendemos?

Ao longo dos séculos, foram as mulheres da família que mantiveram vivas as histórias de quem nossa família é e como os membros da família, nossa tribo imediata, se comportam. Sacerdotes homens, xamãs, líderes, chefes e professores universitários ensinaram as histórias de quem nós somos e como devemos nos comportar como membros de nossa tribo maior, nosso povo, nossa nação. Mulheres transmitem as histórias individuais, homens transmitem a história pública.

Aqui também, o ensino masculino é mais propenso a endossar o status quo, enquanto o ensino feminino, por ser individualizado, é mais propenso à subversão.

Os dois ensinos podem ser contraditórios.

Por exemplo, a história pública, masculina, que aprendi sobre A Conquista do Oeste[1] foi sobre homens explorando, liderando caravanas, liderando boiadas, caçando e matando animais, caçando e matando indígenas. As histórias que minha tia-avó Betsy me contou de seus primeiros dias no Oeste eram diferentes. Lembro-me da história de Betsy sobre quando fugiram de seu rancho em chamas com tudo que possuíam numa diligência de um cavalo só. Ou de sua história sobre como sua irmã mais velha Phoebe, minha avó, então com 12 anos, cuidou de seus irmãozinhos em uma cabana na montanha Steens, durante o tempo em que havia problemas com os índios, enquanto seus pais faziam uma viagem de três dias até a cidade para comprar mantimentos. Os índios, desterritorializados e atormentados pelas tropas do governo, eram hostis, e Phoebe tinha medo deles, mas na versão da história de que me lembro, ninguém caçou ou matou ninguém.

Os ensinamentos públicos, masculinos, e os ensinamentos privados, femininos, podem diferir, e as diferenças podem ser confusas: como quando uma mãe solteira no centro da cidade ensina aos seus filhos que o que a sociedade espera deles é que se respeitem mutuamente e se comportem como cidadãos honestos, mas o que aprendem de jovens homens que lideram as ruas, e muito frequentemente de professores e agentes policiais, é de que são personagens de uma história que só lhes permite desempenhar um único papel– de viciados e criminosos, inúteis ou pior.

Ou quando uma família cria seus filhos numa história de viver em paz e com compaixão, mas então uma instituição masculina, o exército, os põe numa história de guerra, onde são levados a matar e a serem cruéis e sem remorso.

Ou quando uma mãe inclui suas filhas numa rica tradição de habilidades como cozinhar e cuidar da casa, mas então os homens de negócios e os políticos persuadem-nas sobre a história de uma sociedade capitalista onde esse tipo de trabalho não tem valor nenhum.

Uma história muito frequentemente repetida conta-nos que as mulheres, naturalmente pouco aventureiras e conservadoras, são as grandes defensoras dos valores tradicionais. Será verdade? Não seria essa uma história que os homens contam para que sigam se enxergando como inovadores, moventes e agitadores, aqueles que conseguem fazer a sociedade mudar seus caminhos, os professores do que é novo e importante?

Eu não sei, mas acho que vale a pena pensar sobre isso.

A Segunda Noite

Um dos suportes que tem apoiado o domínio dos homens sobre nossa sociedade e cultura é a ideia de que a grande arte é feita por homens, que a grande literatura é feita por e sobre homens. Quando eu estava na escola, as mulheres – professoras trabalhando, como professoras têm que fazer, dentro da hierarquia masculina – ensinaram-me isso; e depois os homens ensinaram-me na faculdade: os livros realmente importantes foram escritos por homens, e os homens estão no centro dos livros importantes.

Minha mãe, no entanto, que não era uma feminista, e que repudiaria quaisquer intenções subversivas, me deu diversos livros escritos por mulheres, incluindo Adoráveis Mulheres e Black Beauty, e, mais tarde, Orgulho e Preconceito e Um Teto Todo Seu…

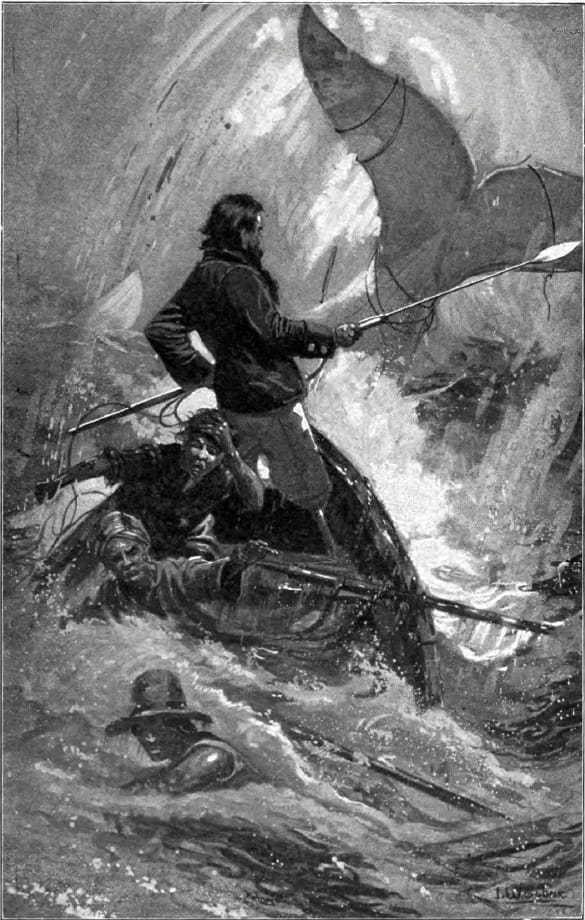

Quando comecei a escrever fantasia e ficção científica, esse gênero da literatura era realmente só sobre homens; pouquíssimas mulheres o escreviam, e suas personagens mulheres consistiam em uma princesa aqui e ali, uma garota bonita gritando nos tentáculos de um alien roxo, ou uma garota bonita piscando os olhos– “Ó Capitão, por favor explique-me como funciona o figilador temporestial!”

Contudo, ao longo dos anos 1960 e 1970, aquelas temíveis feministas com suas fogueiras de sutiãs estavam pensando e fazendo perguntas: Quem decide o que é importante? Por que a guerra e a aventura são importantes, enquanto a administração da casa e a gestação e a criação das crianças não são?

Naquele período eu não apenas tinha escrito diversos romances, como cuidei da casa por anos e tive diversos filhos, todas essas atividades que me pareciam tão importantes quanto qualquer outra coisa que as pessoas faziam. Então comecei a pensar: Se sou uma mulher, por que estou escrevendo livros nos quais os homens são centrais e principais, enquanto as mulheres são marginais e secundárias – como se eu fosse um homem? Porque é o que os editores esperam que eu faça, é o que os críticos esperam que eu faça. Mas que direito eles têm de esperar que eu me transforme em alguém do gênero oposto?

Alguma vez ao menos tentei escrever como quem sou, em minha própria pele ao invés de num terno ou suspensório emprestado? Será que eu sei como escrever em minha própria pele, em minhas próprias roupas? Bem, não. Eu não sei como. Levei um tempo para aprender, e foram outras mulheres que me ensinaram. As autoras feministas dos 60 e 70. As escritoras mulheres de gerações anteriores, que haviam sido enterradas pelo establishment literário masculinista e que foram redescobertas, celebradas e renascidas em livros como A Antologia Norton de Literatura Feminina. Minhas colegas autoras de ficção, em maioria mais novas que eu, mulheres escrevendo como mulheres, sobre mulheres, desafiando a velha guarda literária e a velha guarda do gênero também. Aprendi com elas a ter coragem.

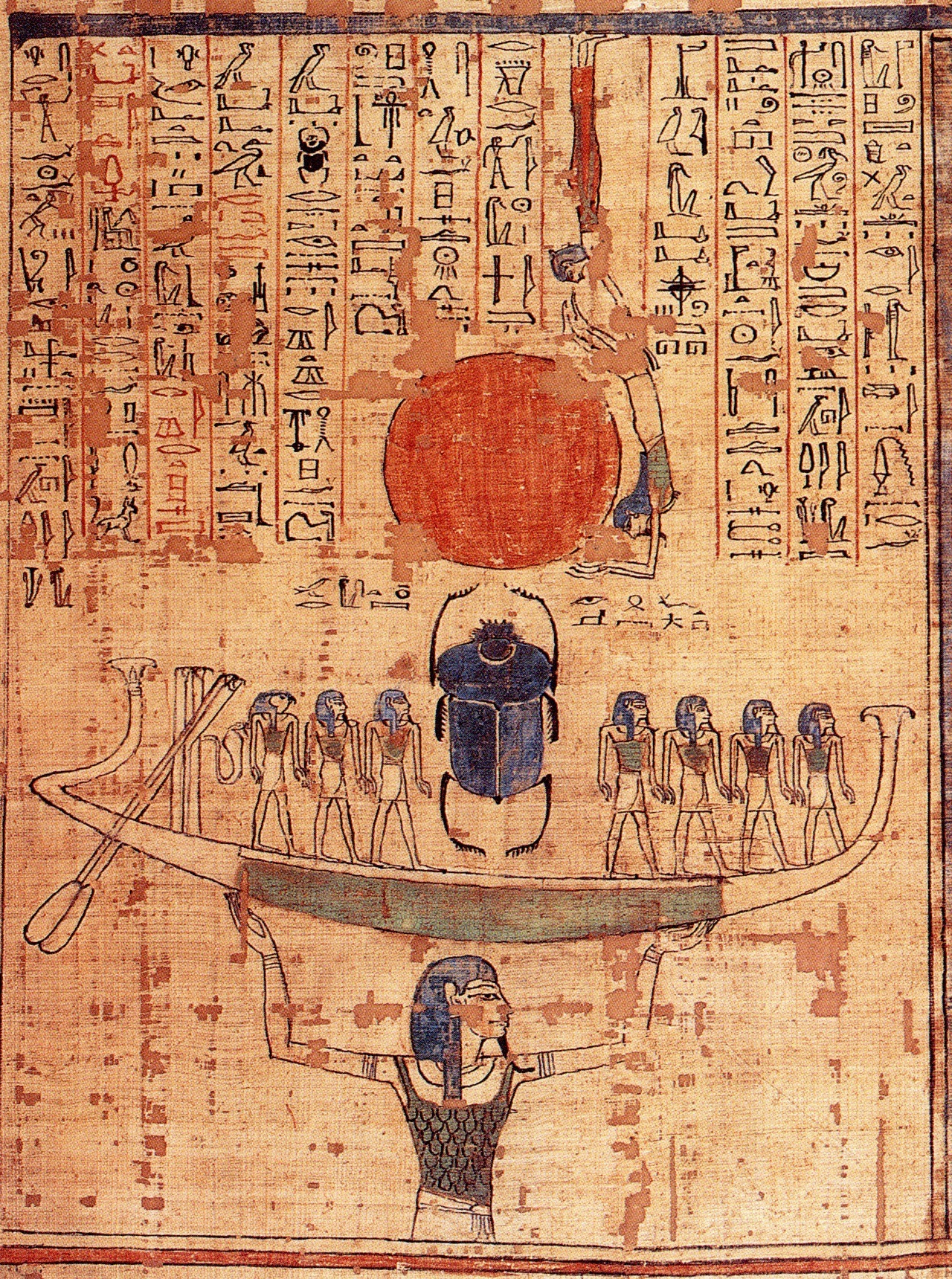

Apesar disso, não gostava e ainda não gosto da ideia de fazer um culto à sabedoria feminina, celebrando-nos por saber coisas que os homens não sabem, a profunda sabedoria irracional feminina, o conhecimento feminino instintivo da Natureza e por aí vai. Tudo isso também, com frequência, meramente reforça a ideia masculinista da mulher como primitiva e inferior – o conhecimento feminino como elementar, primitivo, sempre lá embaixo das raízes escuras, enquanto os homens cultivam e possuem as flores e plantações que brotam à luz do dia.

Por que as mulheres precisam permanecer falando a linguagem dos bebês enquanto aos homens é permitido crescer? Por que as mulheres precisam continuar sentindo cegamente enquanto aos homens é permitido pensar?

Aqui está um personagem de meu romance Tehanu expressando sua crença no conhecimento de gênero. A personagem central, Tenar, e sua amiga Moss, uma bruxa pobre e ignorante, estão discutindo os magos homens e seu poder. Tenar pergunta, “E os poderes das mulheres?” E Moss diz, “Bem, queridinha, uma mulher é uma coisa completamente diferente. Quem sabe onde uma mulher começa e termina? Ouça, senhorita, eu tenho raízes, tenho raízes mais profundas que essa ilha, Mais profundas que o mar, mais antigas que o surgimento das terras. Eu começo na escuridão.” Os olhos de Moss brilhavam com um brilho estranho em suas bordas vermelhas, e sua voz cantava como um instrumento. “Eu começo na escuridão! Antes que a lua existisse. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe dizer o que sou, o que uma mulher é, uma mulher de poder, o poder de uma mulher, mais profundo que as raízes das árvores, mais profundo que as raízes das ilhas, mais antigo que a Criação, mais antigo que a lua. Quem ousa perguntar sobre a escuridão? Quem vai perguntar à escuridão o seu nome?”

Repetidamente, as mulheres são ouvidas e lidas por homens e mulheres como dizendo o que é esperado delas, mesmo quando estão dizendo exatamente o oposto. Esse discurso foi citado centenas de vezes por pessoas que o aprovaram, endossaram. Nunca ouvi um leitor ou crítico prestar atenção à resposta de Tenar.

“Quem vai perguntar à escuridão o seu nome” diz Moss – uma grande pergunta retórica.

Mas Tenar responde. Ela diz, “Eu vou.” E então adiciona, “Já vivi por muito tempo na escuridão.”

Moss está dizendo aquilo que uma sociedade masculinista quer que as mulheres digam. Ela está declarando orgulhosamente o único território que os homens deixam às mulheres: o primitivo, o misterioso, o obscuro. Tenar recusa-se a limitar-se a isso. Ela reivindica o direito à razão, ao conhecimento, ao pensamento, ela reivindica não só a escuridão, como também a luz do dia como sendo sua.

Tenar fala por mim nessa passagem. Vivemos por muito tempo na escuridão. Temos direito igual à luz do dia, direito igual a aprender e a ensinar a razão, a ciência, a arte e todo o resto. Mulheres, saiam do porão, da cozinha e do quarto das crianças; essa casa inteira é nossa. Homens, está na hora de vocês aprenderem a viver no porão escuro do qual tanto temem, e na cozinha e no quarto das crianças também. E quanto tiverem feito isso, venham aqui, vamos conversar, todos nós, em nosso lar, na sala de estar de nossa casa compartilhada. Temos muito a dizer um ao outro e muito a aprender.

[1] Le Guin usa maiúsculas aqui, provavelmente não por acaso. A autora possivelmente alude ao épico de John Ford A Conquista do Oeste, de 1962, o ápice em Cinerama do gênero faroeste, fundamentado nas narrativas masculinas dos “heróis” que colonizaram as terras indígenas do que é hoje o território estadunidense.(N.T.)

- Ursula K. Le Guin (1929-2018) foi uma escritora e ensaísta americana. Nascida em Berkeley, na Califórnia, Le Guin publicou suas primeiras obras de ficção na década de 1960, se estabelecendo nos anos seguintes como uma das principais autoras de sua geração. Entre suas obras mais importantes, estão os romances “O feiticeiro de terramar” (1968), “A mão esquerda da escuridão” (1969) e “Os despossuídos” (1974). Ao longo da vida, Le Guin escreveu romances, contos, poemas, ensaios e histórias infantis. Uma seleção de seus trabalhos foi publicada em 2016 em três volumes na prestigiosa série LiBrary of America.

- Alice Furtado é diretora, montadora e pesquisadora do audiovisual. Graduada em Cinema pela UFF e pós-graduada pelo Le Fresnoy, França, dirigiu em 2019 o longa-metragem “Sem seu sangue”. Mestre em Comunicação pela UFRJ, interessa-se atualmente pelas ficções especulativas no cinema, nas artes visuais e na literatura.