Tradução do Coletivo LiteraLatino

[Integrantes: Amanda Lima de Paula, Filipe de Lima Albrecht, Júlia Queiroz de Campos, Laura Veras Sobral, Marcelle de Souza Cruz, Maria Clara Machado, Rafael Silveira Lopes, Vitória Cristina do Carmo Silva e Vitória Vasconcelos]Provavelmente, lá num lugar desconhecido, já sabia que não ia ser mãe. Nunca brinquei com bonecas, esses artefatos que os adultos, temerosos, insistiam em me presentear e que ficavam enfileirados sobre minha cama, como se a ocupação desse lugar fosse um argumento que pudesse me persuadir; como se a tarefa de tirar essas bonecas da cama a cada noite para me deitar ou a visão cotidiana das suas carinhas de porcelana e seus corpos de estopa pudessem me persuadir ou ser um tema para meus sonhos. Não queria voltar a pensar na minha mãe e na sua insistência em que eu cuidasse das bonecas, como não queria relembrar das férias em que fui a um lugar onde choveu quinze dias, e o mar estava cinza e na frente da minha casa havia uma discoteca.

Aqueles que me davam bonecas estavam convencidos de que a presença desses objetos típicos de uma infância “feminina” faria com que a indiferença desaparecesse. Cheguei a sentir antipatia pela imposição, como a teria sentido se o presente tivesse sido uma bola de futebol, esporte para o qual eu não tinha nenhuma inclinação. Algo transcorria nessa região desconhecida, tanto por mim como por quem me rodeava; uma espécie de neutralidade, não um desejo de ser homem, mas de persistir nesse espaço neutro, onde sentia que eu era eu era eu era eu, sem outra qualificação. Uma rebelião ideológica e cultural operava muito atrás em zonas inacessíveis, que tampouco agora conheço.

***

Eu aprendia com facilidade pois me faltava o traço que distingue os mais inteligentes e originais: não questionava e muito menos desconfiava daquilo que me transmitiam. Indócil em tudo, desobediente até o limite em todas as instruções do dia a dia, quando se tratava de aprender, meu caráter mudava como se eu tivesse dupla personalidade. Não obedecia a ordens e nem respeitava hierarquias familiares, mas reverenciava qualquer um que me demonstrasse, é provável que falsamente, que era sábio. Na escola eu repetia essa conduta bipolar: obediente e desobediente, em uma síntese de opostos irredutíveis segundo a lei. Era esmerada e obsessiva dentro da sala de aula e em meu caderno, mas antipática e rebelde quando colocava o ponto final em algum problema matemático ou na ortografia de um ditado. Como se esse final me autorizasse a transformar uma conduta gregária e disciplinada em um exercício contínuo de desobediência. Uma coisa compensava a outra, e, por isso, os outros deveriam fazer as contas e aceitar o resultado.

Desde o fim do primário, minha mãe era chamada à escola com alarmante frequência, e jamais comparecia: enviava como representante alguma de suas irmãs que, solteiras e sozinhas, ocupavam com entusiasmo esse lugar vicário. Sempre diziam o mesmo: a menina é inteligente, mas é insuportável. Muitas professoras concluíam sua queixa com uma pergunta retórica que se repete até hoje tendo-me como objeto: quem ela pensa que é? A menina, já aos 12 anos, se portava como se se sentisse legitimada por um poder que vinha dela e não dos adultos ou das regras. Ensaiava a autonomia.

Não era uma força, na realidade, mas o reflexo inato de uma criatura sem princípios morais, segura de uma liberdade que não havia conquistado por mérito. Numa das poucas ocasiões em que minha mãe achou necessário dispensar o serviço de minhas tias e foi pessoalmente falar com a autoridade escolar que a convocava, ouviu algo que depois me repetiu até que completei 17 anos e saí de casa: “Tem que baixar o topete dessa menina botando ela para fazer faxina”.. Mas como colocar para lavar o chão uma garota que, depois de ver o Júlio César de Mankiewicz, se fantasiava com uma toalha e, na cozinha de sua casa, recitava o início do discurso de Marco Antônio, convencida de que era para ela que estavam destinadas as palavras que pronunciava Marlon Brando: “And Brutus is a honorable man“? Eu ignorava tudo: que Brutus tinha matado César no caminho para o Fórum e que se tratava de um drama de Shakespeare. Tão só recebi o impacto sensual e estético de Marlon Brando representando Marco Antônio. Eu gostava de Marlon Brando, tanto quanto da maneira como ele interpretava um personagem sobre o qual eu não tinha a mais remota opinião. O cinema e suas estrelas vinham antes de Shakespeare.

***

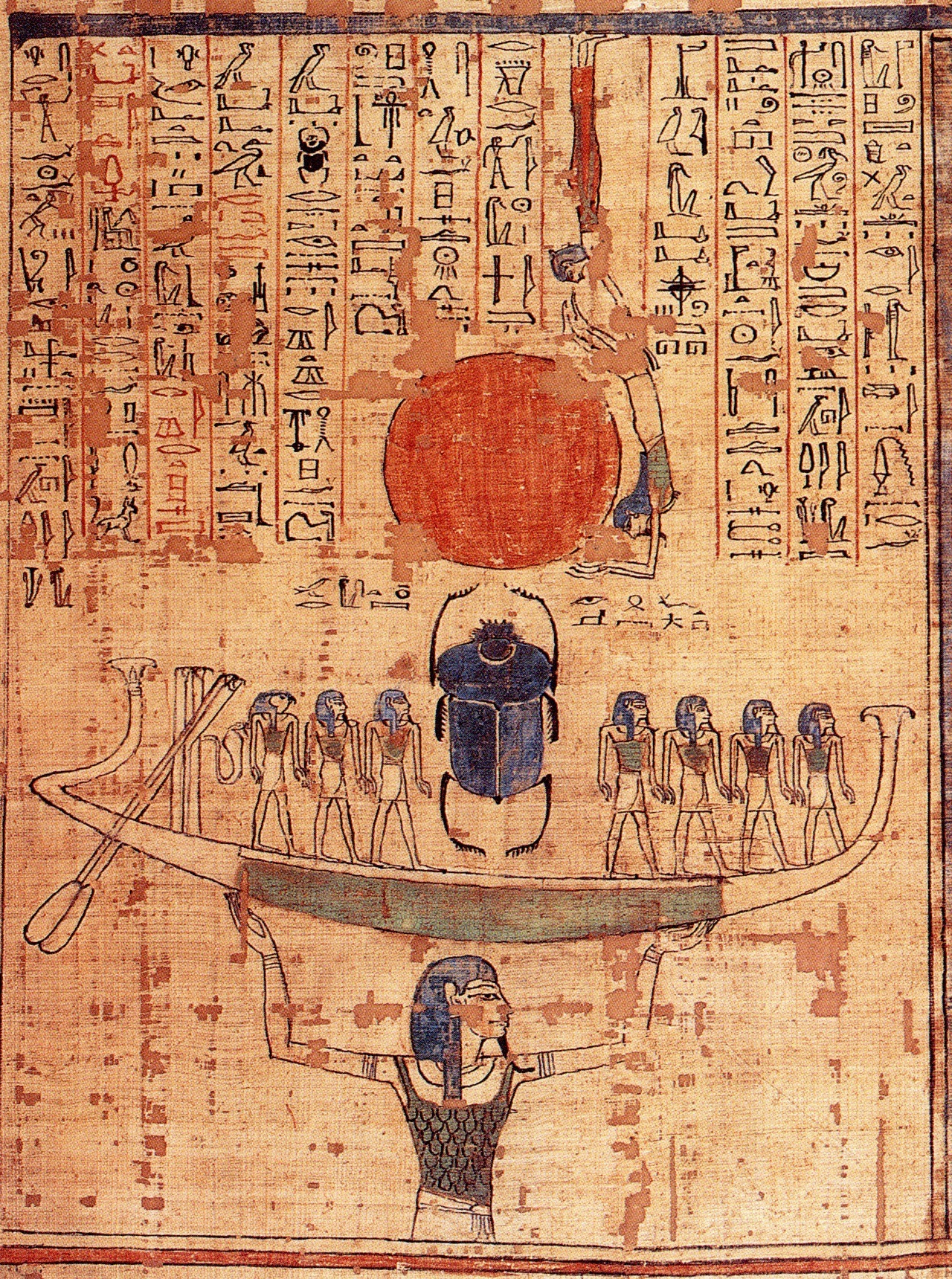

E havia Eva Perón. Eva morreu em 1952; no ano seguinte, o Ministério de Educação organizou, em todas as escolas, um concurso nacional de escritos sobre ela. Eu tinha 11 anos e ganhei uma menção nesse concurso. O prêmio foi um exemplar do livro La razón de mi vida, encadernado em courino vermelho. É a 13ª edição. Traz na folha de rosto o escudo peronista e, na contracapa, a foto canônica, muito retocada, de Eva com um colar de rubis e uma grande rosa artificial na lapela, perto do ombro. Numa página par, aparece Perón com a faixa presidencial.

Mundo Infantil[1] publicou uma foto dos premiados, minha primeira aparição na imprensa. Estou sorrindo, felicíssima, entre trinta crianças de todo o país. Passamos a tarde da premiação no Teatro Cervantes, tomando sorvete e comendo alfajores. Me acompanhou uma tia que era peronista e aceitou, com o orgulho de uma dívida paga, o compromisso que nenhum outro familiar teria aceitado.

Tive que defender meu direito de comparecer a esse ato. Meu pai, antiperonista fervoroso como se verá a seguir, se opôs terminantemente. Eu não tinha lido La razón de mi vida na escola. Também não o li nesse momento: me desanimava seu tom, ao mesmo tempo simples e elevado, estranho às minhas leituras habituais de romances de aventuras. Hoje eu o leio e percebo algumas das razões do tédio que me causava. Não era só que eu fosse criança demais para entender. Havia também a afetação altissonante da escrita, cuja origem (só agora me parece evidente) está nos livros piedosos católicos, não porque fosse católico quem escreveu o livro, embora seguramente o fosse, mas porque Eva adotou esse tom como próprio e o fez seu ao encontrar o sentido “vocacional” e “devocional” que ela mesma dava a sua relação com Perón. Os discursos piedosos provavelmente foram os únicos discursos sistemáticos que teve diante dos olhos em toda sua vida anterior, além dos roteiros de cinema e dos libretos de radioteatro que leu aos montes quando era atriz. A religião como campo de imagens, além disso, a comunicava com um auditório popular. Eva conheceu a política em estado prático; não teve nem tempo nem lugar onde aprender outra coisa. Os antiperonistas a despreciavam por “ignorante”. Melhor seria destacar toda a bricolagem de ação e discurso de que foi capaz com o pouco que trazia. Obviamente, em 1953, eu não sabia nada de tudo isso. Somente tinha ouvido a voz de Eva no rádio e admirado sua beleza e seus vestidos nas fotografias do jornal El Mundo. Ou seja, para me apresentar ao concurso escolar tive que procurar inspiração em outra parte.

Escrevi uma espécie de pastiche de um texto francês que começava com “S’il y a un être…”, cujas qualidades (as desse ser) se enumeravam sempre precedidas pela mesma fórmula, até terminar em “Cet être est ta mère”. Tomei-o de uma gramática excelente, saturada de exemplos extraídos da literatura. Não sei de quem é o texto, nem qual questão gramatical explicava. Tive a ideia de copiar essa figura retórica (a anáfora) e armar um escrito sobre Eva com esse esquema. Foi meu primeiro plágio. Ou, melhor, foi meu primeiro uso de uma figura retórica, sem saber o que estava fazendo. Não pensava contar para ninguém e, evidentemente, o mantive em segredo até que me deram o prêmio. Ninguém olhava meus deveres escolares.

O pequeno escândalo familiar provocado pelo prêmio obrigou-me a um segundo estratagema, porque me importava muito pouco dizer a verdade (nem sequer sei se tinha uma noção de verdade). E, embora adorasse meu pai, não estava disposta a oferece-lhe o tributo de minha renúncia. Já havia suportado, um ano antes, que me proibisse ir ao enterro de Eva e me impedisse desfilar frente ao primeiro cadáver de minha vida. O prêmio era uma revanche involuntária e inconsciente.

Junto com o prêmio revelei o plágio da anáfora, provavelmente para diminuir a importância do que eu tinha escrito e tirar-lhe a sinceridade. Ato contínuo, com um sangue frio que me convenceu a mim mesma em primeiro lugar, sustentei que tinha me inspirado em minha própria mãe para escrever sobre Eva Perón. Ninguém levou a sério esse incomum ato de sentimentalismo filial. Mas era melhor simular que acreditavam, convencer meu pai e decidir qual de minhas tias me levaria ao Teatro Cervantes no dia da cerimônia. Importava-me mais receber a distinção que qualquer batalha política real ou imaginária. Havia ganhado um prêmio e todo o resto não me importava nem um pouco.

***

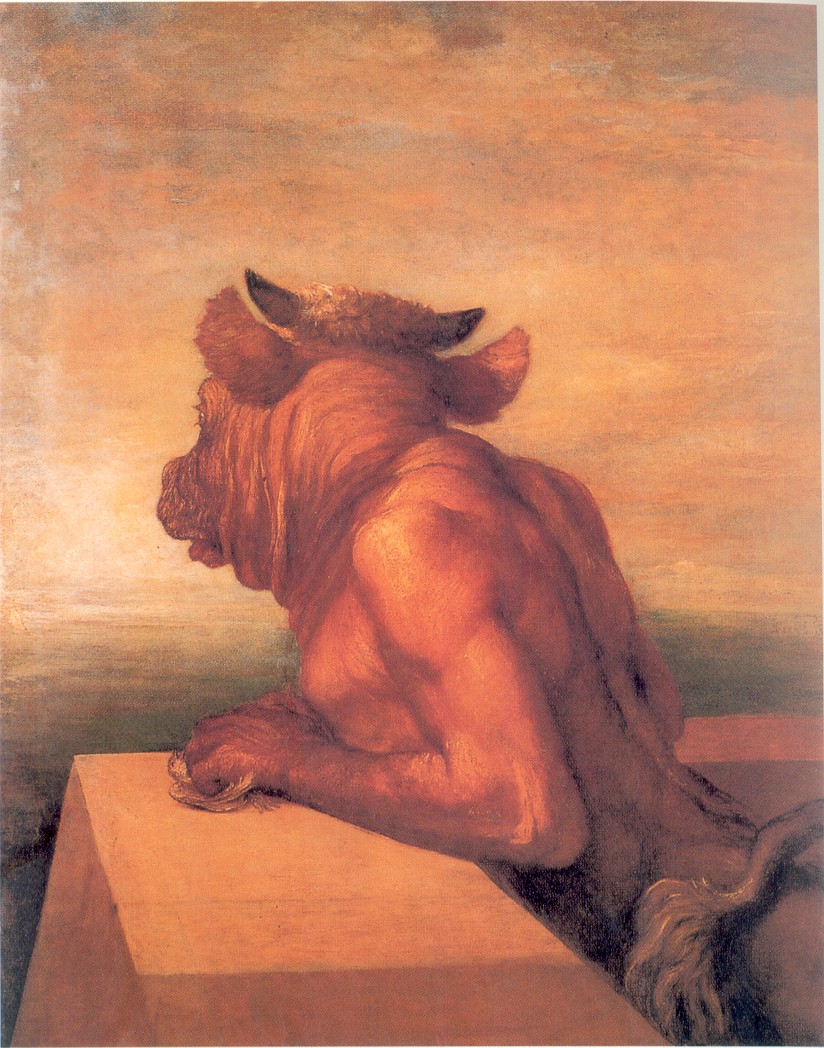

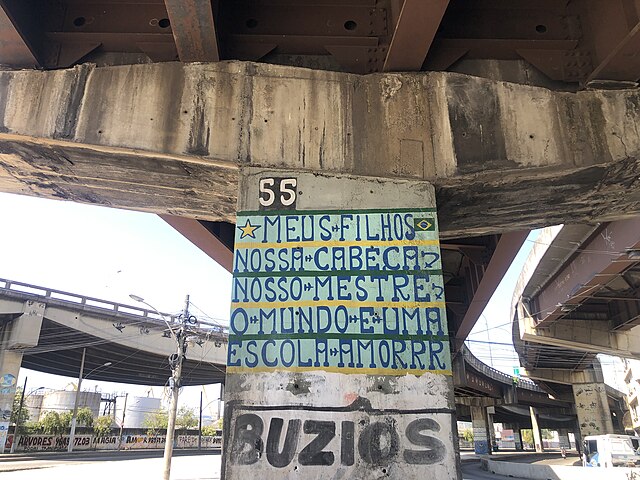

Essa foi a batalha cultural que lutei na minha infância: eu não gostava de bonecas e me censuravam por isso, mas depois admitiam o fracasso da casinha, que não tinha me inspirado nenhuma brincadeira. Claro, eu não conhecia o título do drama de Ibsen, mas uma casa de bonecas soava mal: quem era a boneca dessa casa? Com certeza a dona. Aos meus 12 anos, influenciada pela história de Marie Curie, uma mulher que ganhou o prêmio Nobel, manifestei meu desejo de ganhar um Nobel quando crescesse. Ninguém riu. Talvez pensaram que estavam criando um monstro trans (naquela época se ignorava a palavra e o conceito), ou talvez pensaram que eram apenas bobagens grandiloquentes. Não me importei com o que pensavam. Minha memória traz de volta um desenho meu dessa época: uma senhorita que aparecia de costas, caminhando entre compassos e réguas, como se tais instrumentos de proporções exageradas lhe mostrassem o rumo. Ninguém tentou atenuar meus delírios de grandeza. Me criavam como uma espécie de flor selvagem, interessante, porém incompreensível. Algum tempo depois, muito tempo depois, me perguntei quanto disso formou ou deformou o meu futuro. Durante anos, pensei que, se me produzi a mim mesma, foi com algumas ajudas. Também fazer análise durante anos me fez ver que quase nada foi autoproduzido. Havia meu pai, em primeiro lugar; havia minhas tias; e havia também o rancor e a distância que me separavam da minha mãe. Hoje reconheço que não fui capaz de fazer por ela o que fiz por uma de minhas gatas. Ela, minha mãe, diria: você não tem alma (o que, no meu vocabulário, equivale a ser moralmente “insubstancial”).

[1] Mundo Infantil foi uma revista dedicada às crianças produzida pelo governo peronista na Argentina nos anos 50.

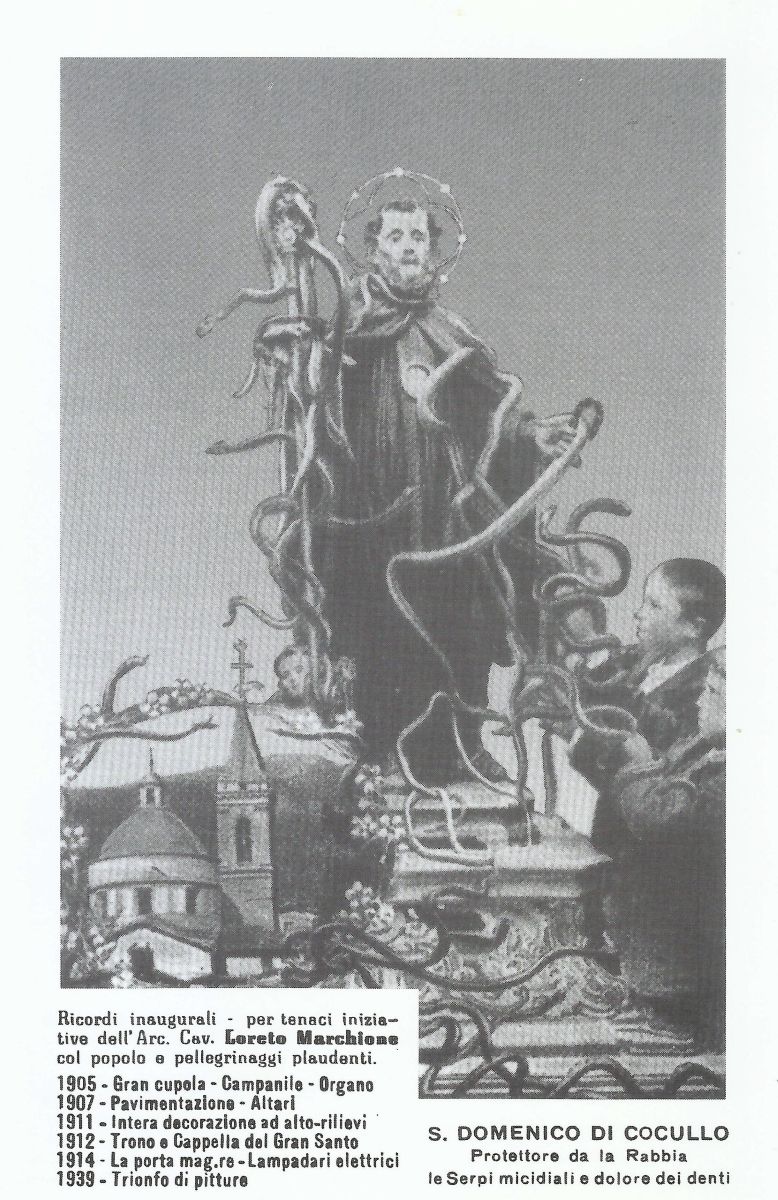

- Beatriz Sarlo (1942-2024) foi uma das mais importantes intelectuais argentinas da sua geração. Crítica literária e cultural, foi autora de trabalhos influentes e pioneiros como “uma modernidade periférica” (1988), “Cenas da vida pós-moderna” (1994), “Borges, um escritor na periferia” (1998) e “Tempo passado” (2005). Dirigiu a revista Punto de Vista, publicação de referência nos debates sobre cultura e política na argentina dos anos 1970 aos 2000, e foi professora da Universidade de Buenos Aires, Além de ter ministrado cursos e atuado como pesquisadora visitante em diversas instituições estrangeiras, como as universidades de Colúmbia, nos EUA, e de Cambridge, na Inglaterra. O texto acima foi publicado originalmente na “revista ñ”, do jornal argentino Clarín e é um trecho de seu livro de memórias no entender: memorias de una intelectual, publicado postumamente em janeiro deste ano pela editora siGLO XXI. estuário agradece às editoras da siglo XXI a autorização para traduzi-lo e publicá-lo em português.