O mototaxista disse que ali era a favela de Santa Inês. De cara, discordei: lugar pobre, sim. Mas não era favela. Vi nos olhos da dona do bar que ali a pobreza era outra. Nem pior, nem melhor: outra.

Sentei na cadeira de plástico, amarela de doer. Aceitei a água em respeito, e por causa do calor. Também era diferente aquele calor do Maranhão. Passar as costas da mão na testa nem começa a resolver o problema. Jurei nunca mais reclamar do verão carioca. Dessas promessas que a gente faz e não cumpre.

Sandra era uma mulher gorda, na sua melhor forma – aquela gordura que cai bem. Sorria com o corpo todo. Via-se pelo movimento das mãos que sabia temperar a comida. Estava quase na hora do almoço, e fiquei pensando no sabor do feijão. Nem sinal de cheiro de comida ficando pronta.

Ela me perguntou se eu podia esperar um pouco para começar com a entrevista. Era bem a hora em que o bar ficava mais cheio. Concordei, claro. Sandra estava me fazendo um puta favor. Que eu não entendesse errado, seria uma honra me dar entrevista – ela me fez saber. Agradeci, mas lembrei que seu nome não ia aparecer em lugar algum – ética da pesquisa, e tal, e tal (palavras decoradas de um formulário retrógrado). Vi um pouco de decepção no olhar da pseudocelebridade.

A cadeira de plástico grudava nas pernas. Tive pena da Sandra quando entendi qual era o maior movimento do bar. Dava para ouvir cada conversa. Não anotei nada para não parecer maluca.

Maldito copo-d’água-por-educação: precisava ir ao banheiro. Perguntei onde era. Ela apontou a cabine de madeira afastada do bar, na beira de um barranco. Fui até lá e vi que era isto mesmo: um monte de areia cercado por tábuas, sem porta nem nada, um dos lados aberto.

Não foi por frescura que demorei a mijar. Foi culpa do bode. Os olhos marejados fixos em mim. Amarrado num toco de madeira, o bode tinha mais vida do que um ser humano comum. Não me espantaria se ele falasse comigo – em português erudito.

Desisti da minha tentativa de esvaziar a bexiga, voltei a subir os shorts, e fui falar com o bode. Quase fiz uma reverência, como diante de um oráculo. Os olhos brilhavam mesmo, não foi só impressão. Fiquei esperando cair uma lágrima. Qual é o seu nome? – falei como quem fala com um velho senil. Ele não respondeu, nem com um aceno.

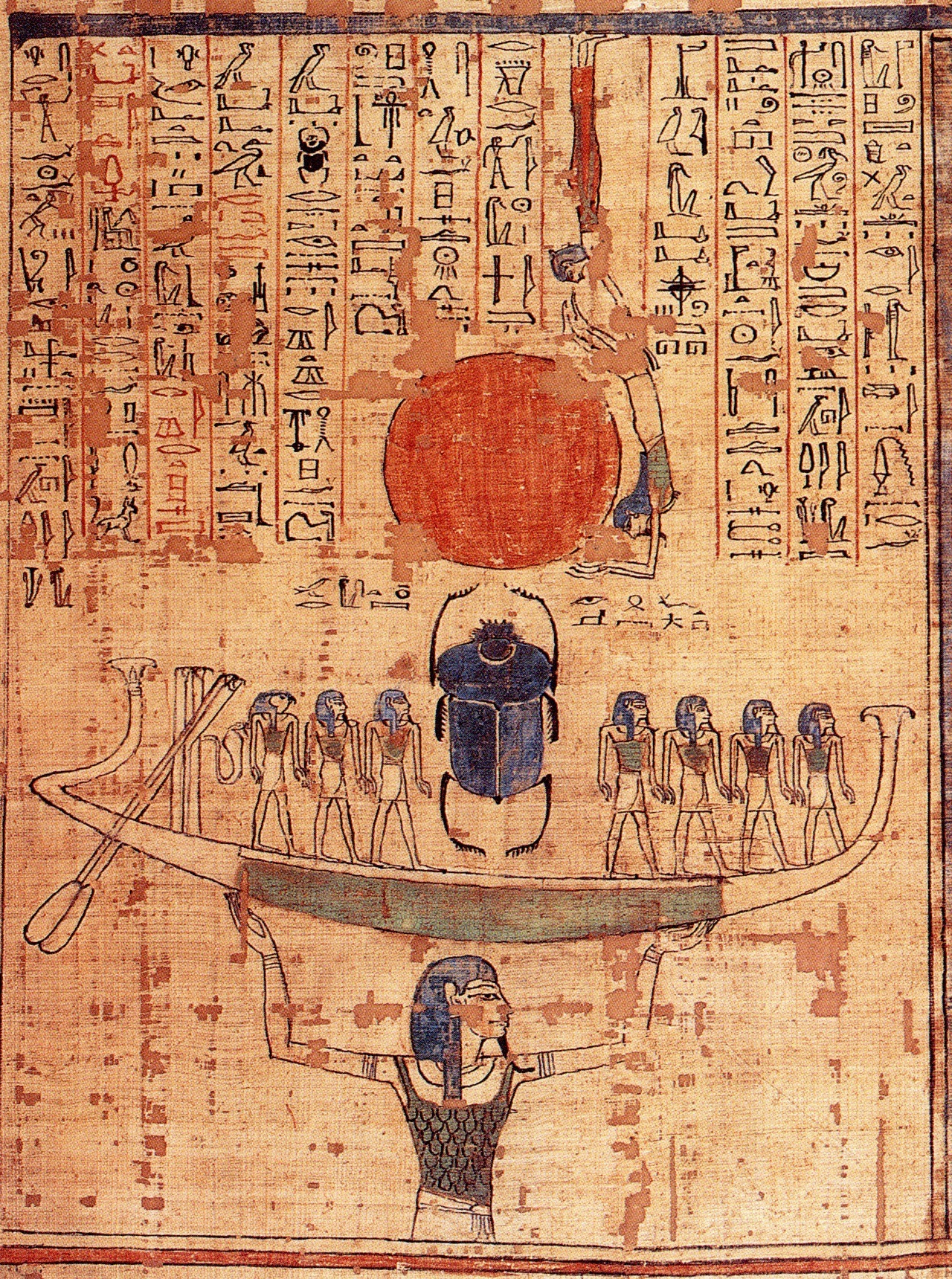

Olhei os chifres de perto, esperando encontrar hieróglifos ou, sei lá, uma Rosetta em pleno Nordeste. O tipo de coisa em que o bode fazia a gente pensar. Não podia ser um bode normal.

Voltei ao suposto banheiro e me concentrei em mijar. O bode viu tudo: minha bunda de fora, o xixi respingando, eu me sacudindo para não ficar o dia inteiro molhada. Pensei em tudo o que aquele bode já tinha visto ali. O mais íntimo de cada um: o que vinha de dentro.

Me despedi e voltei ao bar. Falei com Sandra do bode, perguntei o nome. Ela disse que não dava nome a bicho que ia comer. Fiquei esperando ela rir e dizer que era piada. Em vez disso, ela me mostrou o cardápio daquela semana.

Nunca fui defensora de animais. Sou mais chegada a gente. Mas eu não tinha nada que aquele bode também não tivesse. Aquela cara ilustre, de quem ia prever meu futuro, não me deixava antever suas partes numa panela; depois, na barriga dos outros.

Sandra serviu meu almoço. Me fez esperar muito tempo, que eu aceitasse a cortesia. Não disse que carne era aquela, mas eu só pensava no bode. Via em cada pedaço a carne por baixo do pelo macio.

Resisti à primeira garfada, mas estava pegando mal. Sandra assistia ansiosa. Os olhos do bode em mim, prevendo a traição. Contando assim, parece que durou muito. Foram apenas poucos segundos de angústia. Em uma saída improvisada, comi como um gesto antropofágico: devorei o bode e absorvi tudo o que tinha de humano. O bicho que restava nele me olhava um pouco assustado.

- VANESSA BRULON é professora associada da UFRJ. Graduada em Psicologia pela UFF e em Administração pela UFRJ, mestre e doutora em Administração Pública pela EBAPE/FGV. Atualmente coordena o projeto Leia(,) mulher!, voltado para remição de penas por meio da leitura em presídios femininos.