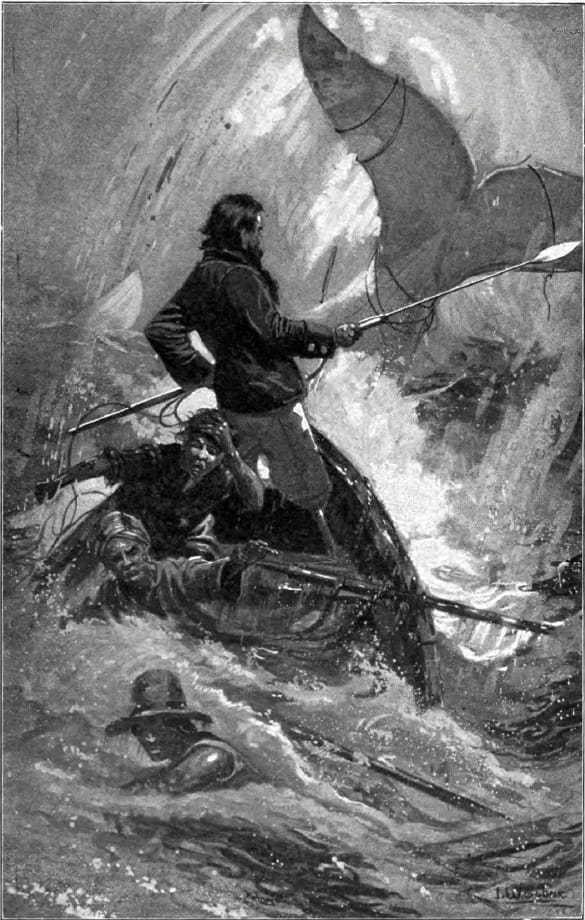

TRadução de Miguel Conde e Diogo de HollanDaMoby Dick, a baleia branca, é, quem poderia duvidar, um monstro, isto é, uma espécie composta por um único indivíduo. Quando há um monstro, é certo haver um caçador obcecado por ele: sua sombra, seu gêmeo humano, sua nêmesis. A morte do monstro é a extinção de sua espécie, e Moby Dick, o romance, é a história de uma extinção.

Sendo único, o monstro não pode se reproduzir, mas compensa sua solidão com uma capacidade diabólica de se reproduzir em um meio estranho à natureza, como imagem ou signo ou miniatura. Ninguém que o tenha visto, mesmo uma única vez, será capaz de esquecê-lo, nem resistirá à tentação de contá-lo ou pintá-lo. É por isso que as crianças amam monstros: porque eles são os melhores brinquedos. O fascínio que os dinossauros exercem sobre as crianças deriva de um aperfeiçoamento formidável e irrepetível desse mecanismo. Os dinossauros cobriam o mundo, eram uma sociedade pitoresca, organizada e hierárquica, e se extinguiram: escapando aos ciclos de reprodução substancial, multiplicaram sua potência de reprodução formal.

É preciso atingir a idade adulta para perceber toda a melancolia do monstro. Acostumamo-nos às ideias respectivas da morte de indivíduos e da extinção de espécies, mas quando ocorrem juntas, não há consolo. E, no entanto, sempre há consolo; porque o adulto pode levar sua própria evolução um passo adiante e se tornar um artista; então, ele volta a amar o monstro, que é seu personagem favorito, o único em quem ele pode desenvolver todo o vigor e a riqueza da imagem. Ele próprio se torna monstro, em uma identificação frutífera, e sua potência de reprodução se desloca para mundos imaginários. Então, até mesmo a melancolia deixa de ser uma tarefa pessimista e se eleva a inspiração, ou pelo menos a ferramenta de trabalho.

A extinção é uma intervenção da história na natureza. De repente, o que é único se revela, no momento de sua morte: o processo é análogo ao da literatura, que busca criar uma particularidade absoluta sem anular o curso de repetições e reproduções que constituem a vida, fora da obra, destacando-a pelo contraste. O escritor é especialista em monstros, e toda grande obra literária está imersa na atmosfera melancólica de uma extinção iminente.

Ortega y Gasset nunca foi tão lúcido como quando disse: “O mundo é feito de monstros e idiotas”. O que é uma boa definição de Moby Dick e de toda a obra de Melville. Mas temos motivos para duvidar da realidade de seu monstro mais bem realizado. Mesmo dentro do sistema do romance, Moby Dick existe? A grande baleia branca funciona como um objeto de obsessão e, por reflexo, constitui Ahab, não menos único que ela. A existência de Moby Dick, sua existência “real” quando emerge no romance, é uma segunda existência, que atesta sua lenda. Como tal, só pode sobreviver na aniquilação, para a qual arrasta a própria pessoa que fez dela seu único objeto de pensamento, sua melhor ideia. Ahab vive esperando que seu pensamento se torne realidade, e tudo o que sabe é que isso acontecerá quando menos esperar.

Para sustentar esse suspense, Melville encenou sua história no plano misterioso do mar, superfície e volume ao mesmo tempo. Os homens vão ao mar (ou costumavam ir), como explicam as primeiras páginas do livro, quando a falta de sentido da vida se torna insuportável. O mar é a máquina monstrificadora por excelência, pois só os homens vão a ele, sem as mulheres: no mar, os homens se separam da espécie e são condenados a ser indivíduos por toda a eternidade. Em seu grande espelho opaco e ameaçador, a reprodução se volta sobre si mesma e adentra o reino do imaginário, rumo à alucinação.

Como o mar, o romance esconde, e revela, formas estranhas. Pelo menos um romance como este. Acontece que romances muito longos não são relidos com frequência. Se são clássicos, como Moby Dick, são lidos na juventude e depois lembrados, e o esquecimento os enriquece incansavelmente. Os acidentes da memória engendram toda sorte de quimeras. Às vezes, desandamos a reler um desses livros tão longos apenas para encontrar aquele detalhe estranho, misterioso e sugestivo que retorna constantemente aos nossos pensamentos há vinte ou trinta anos. Tipicamente, não o encontramos, porque não existia. Tipicamente, nos recusamos a acreditar nisso. O mecanismo é análogo ao de Ahab se lançando ao mar em busca de sua baleia branca.

Moby Dick, o romance, também permaneceu um gênero com um único indivíduo. Muitos lamentaram (como Alberto Girri em um belo poema) que esse magnífico exemplo de liberdade, de um romance aberto a todos os temas e registros, não tenha sido aproveitado pelos romancistas que vieram depois. Mas talvez esse seja o destino, o destino melancólico do monstro, de toda verdadeira obra de arte.

A primeira linha de Moby Dick: “Call me Ishmael” é o “Era uma vez” do romance moderno. A tradição popular tornou-a famosa como modelo de um começo eloquente, insuperável e, acima de tudo, inimitável. Um bom exemplo de sua fama encontra-se na tirinha Charlie Brown, de Charles Schulz: em certo momento, o cachorrinho Snoopy decide escrever um romance; depois de muito trabalho, com a máquina de escrever no telhado de sua cabana, ele chega a um primeiro rascunho e o entrega à amiga hipercrítica de Charlie Brown, Lucy, para ler. Ela o devolve com elogios ao seu empenho e um comentário sério: o começo era fraco; algo mais forte era necessário… O cachorrinho coloca uma folha de papel na máquina de escrever, pensa um pouco e começa de novo: “Me chame de Snoopy”.

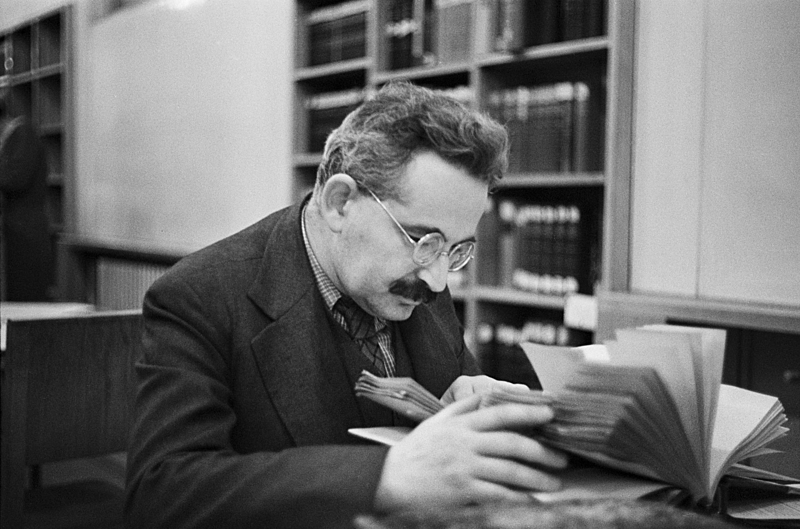

Esse começo é um problema perene para os tradutores. Alguns disseram que essa frase por si só lhes dava mais trabalho do que todas as outras, o que não é pouca coisa. Enrique Pezzoni, na tradução altamente elaborada que fez na década de 1960 para o Fundo Nacional de Artes da Argentina, optou por uma formulação curiosa: “Pueden ustedes llamarme Ismael“. Quando lhe perguntei o motivo dessa escolha, ele me disse que, depois de tentar uma centena de alternativas, todas insatisfatórias, havia se decidido por esta simplesmente porque era um hendecassílabo dactílico.

A dificuldade está em saber o que significa a frase curta. É um daqueles casos em que não há contexto para decidir e, ao mesmo tempo, há contexto demais. Uma possibilidade é que o narrador prefira não revelar sua identidade e, portanto, sugira um nome qualquer, para tornar a conversa mais confortável. Só que não se trata de uma conversa, mas de uma história contada por uma só voz; então a cortesia seria direcionada à imaginação dos leitores, que teriam neste nome uma referência quando contassem a história para si mesmos ou para outra pessoa. Como se Em Busca do Tempo Perdido começasse: “Pode me chamar de Marcel”, ou melhor ainda: “Digamos que meu nome é Marcel”. Seguindo a mesma linha, mas com uma diferença, pode-se pensar que o próprio Melville assume a enunciação e pede para ser chamado de Ismael porque, por razões técnicas, vai usar a primeira pessoa…

Posso pensar em outra solução, tão óbvia que me surpreenderia se alguém ainda não a tiver proposto: “Pode me tratar por você” (ou “Podem”, porque outra ambiguidade insolúvel é a do singular ou plural do interlocutor). A língua inglesa, por não conjugar verbos e ter um único pronome para a segunda pessoa, não possui níveis distintos de familiaridade e respeito, deficiência que compensa ao distinguir entre nomes e sobrenomes. Quando alguém se dirige a um interlocutor mais velho ou mais importante, diz “Mr. Melville…”. Se ele preferir abolir essa distância, sugere: “Call me Herman“, como dizemos “pode me tratar por você”. Claro, é preciso ter algum direito de dizê-lo, então, se Ismael o diz, pode significar que ele é um homem velho, ou que se tornou presidente do conselho de uma companhia de navegação. Mas, ao dizê-lo, ele nos avisa que, por enquanto, renuncia a toda superioridade e se apresenta como o jovem que era na época em que a aventura aconteceu. Isso teria consequências para a interpretação de todo o romance: não se trata de uma daquelas aventuras marítimas que as crianças leem, mas da história de uma criança, a história de uma inocência que se extinguiu, tal como a podem ler os adultos.

- Autor inventivo e prolífico, com mais de cem livros já publicados, César Aira é ficcionista, tradutor e ensaísta. Natural de Coronel Pringles, na Argentina, onde nasceu em 1949, fixou residência em Buenos Aires em 1967. Com o mote da “fuga para a frente” (“fuga hacia adelante”), Aira faz de sua obra literária um terreno de constante experimentação e reinvenção de formas narrativas e procedimentos poéticos. Entre seus livros publicados no Brasil estão “A trombeta de vime”, “Um acontecimento na vida do pintor-viajante”, “As noites de flores”, “Como me tornei freira”, “Diário da hepatite” e “Atos de caridade”. Este ensaio foi publicado originalmente no suplemento literário “Babelia”, do jornal espanhol “El País”.