Tradução de Miguel Condeem 2 de novembro de 1982, os escritores susan sontag e john berger se reuniram num estúdio em londres para um debate sobre a arte de contar histórias. A conversa que resultou dessa reunião foi transmitida pela primeira vez alguns meses depois, em 9 de fevereiro de 1983, como o sétimo episódio do programa televisivo “voices”, da então recém-criada emissora pública britânica channel 4. esta tradução preserva as marcas de oralidade do encontro, com algumas edições em passagens mais truncadas, em benefício da clareza.

John Berger

Boa noite. Esta noite, “Voices” está um pouco diferente, porque somos apenas dois: Susan Sontag e eu, John Berger.

Susan e eu temos muitas coisas em comum, acredito. Ambos escrevemos ensaios, sobre literatura, sobre ideias. Nós dois já trabalhamos com cinema: Susan acaba de voltar de Roma, onde está fazendo um filme baseado em um de seus contos; eu escrevi argumentos de filmes. Em diferentes ocasiões, nós dois já escrevemos bastante sobre fotografia, sobre a imagem visual fotográfica. E finalmente, e talvez o mais importante de tudo esta noite, ambos escrevemos ficção: romances e contos. E hoje à noite vamos trocar opiniões e experiências sobre essa atividade, um tanto misteriosa, na verdade – essa atividade de contar histórias.

Se penso em alguém contando uma história, vejo um grupo de pessoas reunidas e, ao redor delas, um espaço vasto, bastante assustador. Talvez elas estejam encostadas numa parede, talvez estejam ao redor de uma fogueira. E em algum lugar para mim, na própria ideia da história, há algo que tem a ver com abrigo. O abrigo, talvez, do viajante; do viajante que voltou para casa, que viveu para contar a história. Ou o do soldado que voltou, que sobreviveu. Então, há essa sensação quase física de abrigo, na qual a história representa uma espécie de habitação, uma espécie de lar.

Mas então, dentro da história, existe outro tipo de abrigo. Porque aquilo que a história narra e conta está protegido, dentro da história, contra o desaparecimento, o esquecimento e a indiferença quotidiana.

Susan Sontag

Mas você está falando de histórias num tipo de sociedade muito remota e bastante diferente da nossa, porque certamente a narração de histórias é muito mais diversificada nas sociedades que conhecemos: os pais contam histórias para os filhos, as crianças pedem histórias; experimentamos histórias mediadas por imagens, como na televisão e no cinema; lemos histórias impressas. Acho realmente que a definição mais arcaica de se contar histórias nos diz algo sobre de onde vem a narrativa, mas não nos diz muito sobre o que as histórias se tornaram, eu acho, ou qual é o desafio de contar histórias agora.

John Berger

Sim, concordo, mas não tenho certeza de que algo dessa origem primitiva não permaneça. Por exemplo, quando as crianças ouvem histórias, quando éramos crianças, e nos contavam histórias, quando é que isso acontece? Na hora da cama, nesta estranha terra de ninguém entre a vigília e o sono. E nesse contar uma história, ou ouvir uma história, há algo reconfortante. Muito curioso, porque quanto mais emocionante, mais ameaçadora for a história, mais reconfortante ela será. Por quê?

Susan Sontag

Mas, John, você não acha que as pessoas fazem uma distinção entre uma história que é verdadeira e uma história que é imaginada ou inventada? Sempre me chama atenção o fato de haver uma espécie de ambiguidade na própria noção de contar histórias. Por um lado, pensamos em contar histórias como uma atividade de contar a verdade. Conte-me a verdadeira história. Pensamos nas histórias como algo que traz informações. Pensamos nas histórias como reveladoras de segredos, histórias verdadeiras que podem ser contadas após a morte de alguém porque, por exemplo, a morte de alguém é geralmente uma ocasião para contar histórias sobre a vida de uma pessoa, e talvez surja alguma verdade que não foi discutida ou compartilhada antes que essa pessoa se fosse.

Mas também pensamos nas histórias no sentido de “isso é só uma história”, “não me venha com histórias”, ou seja, “não me conte mentiras”. E você não acha que no centro de toda a empreitada de contar histórias está o fato de que contar histórias é uma atividade que se move em duas direções? Por um lado, é algo ligado a uma ideia de verdade. Por outro lado, está ligado a uma ideia de invenção, imaginação, mentira: ficamos emocionados com a história precisamente porque ela descreve algo que não pode acontecer. Tem a ver com a fantasia. Acho que também é algo tão complicado e o modelo do viajante ou do soldado que regressa e que conta o que realmente aconteceu, que traz novidades exóticas e em geral conta histórias terríveis é apenas um modelo de narrativa.

John Berger

Sim, sim, não quero insistir demais nisso. Sim: a história existe em algum lugar entre a ficção e a verdade. Concordo. Agora, de imediato, se eu pensar na minha própria experiência pessoal de contar histórias, ou escrever histórias, penso que elas começam, para mim, e têm que começar, como verdade. Por exemplo… Por exemplo – não vou te contar uma história inteira, mas uma pequena. Um homem que conheci na aldeia onde moro. Um pastor, tinha cerca de cem ovelhas. E ele se apaixonou. Ele se apaixonou por uma mulher casada. Não da aldeia, da cidade. Um longo caso de amor, de alguns anos, muito intenso. Provavelmente com a cumplicidade do marido. E a mulher, bem… Ele deu muitas coisas para ela. Metade do que ele tinha, pelo menos. Inclusive uma casa. E aí ela terminou com ele, e ele decidiu morrer. Ele não se matou. Fez uma espécie de greve de fome, e depois morreu. Quando penso nele agora, posso ver seu rosto, suas mãos muito grandes… seus olhos. Isso era verdade. Então tentei escrever essa história.

Susan Sontag

E então você começou a inventar.

John Berger

Comecei a inventar, mas em relação à verdade. E, no entanto… No entanto, se deu certo – se deu certo, pois isso não sei –, essa história vai ser lida como ficção. E vai ser lida como ficção sobre uma história de amor não correspondido, ou algo assim. E por que será ficção? Porque existirá em todo lugar e em lugar nenhum. E é esse deslocamento de lugar e tempo que faz de algo uma ficção, parece-me.

Susan Sontag

Mas por que seria lida como ocorrendo em todos os lugares e em lugar nenhum? Você não a situa na aldeia onde mora?

John Berger

Para mim ela está situada na aldeia, mas assim que a gente lê uma história, sabe, quando lemos as histórias dos outros, temos uma ideia daquele lugar, mas ele é… ele passa a fazer parte da nossa experiência, e dessa maneira é deslocado do lugar onde realmente aconteceu.

Tenho impressão que a ficção é algo que existe… que vai além do seu tempo imediato ou do seu lugar imediato. E é exatamente isso que a torna ficção, ou o que chamamos de ficção.

Susan Sontag

Não tenho essa experiência, eu acho. Bem, claro que é verdade que não estou no local onde a história se passa, mas se estivermos falando de um tipo de narrativa tradicional, que está vinculada a um lugar determinado… Se eu leio uma história de Tolstói, sinto que estou na Rússia do século XIX, não sinto que a história esteja se passando em todo lugar.

John Berger

Mas ela se aplica a você e à sua experiência de vida.

Susan Sontag

Não necessariamente – não. Pode educar a minha experiência, em vez de se aplicar a ela. Quer dizer, não procuro me ver projetada em histórias, assim como não procuro me expressar quando escrevo histórias. Não, não creio que as histórias sejam necessariamente universais, só porque são lidas por tipos de pessoas muito diferentes. Algumas histórias… A forma mais poderosa de contar histórias é muito compacta. E, se for muito compacta, é provável que seja muito econômica nos seus detalhes. E, portanto, essa economia pode ser experimentada por nós, com as nossas formas modernas de ver as coisas, como algo abstrato. E, nesse sentido, pode assumir uma certa universalidade. Mas penso que é a particularidade das narrativas, e o fato de agora termos à nossa disposição histórias de todas as partes do mundo, que nos fascina. E não peço que a história aborde minha experiência. Peço que a minha experiência, por assim dizer, me permita compreender a história. Não estou procurando a mim mesma na história.

Talvez eu tenha uma maneira de enxergar isso diferente da sua, porque realmente parto não da tradição oral, mas da tradição literária. Se penso em contar histórias… Os pais da criança, por exemplo. Hoje em dia, geralmente, na nossa sociedade, eles estão lendo uma história, em vez de contando uma história. Temos tantas histórias disponíveis para nós… Na verdade, às vezes as pessoas dizem que temos um excesso de histórias, e é por isso que muitas vezes se pensa que a narrativa está num estado de crise. E então meu modelo é originalmente um modelo literário, e eu sou uma moradora da cidade. E você é alguém que viveu grande parte da sua vida – embora tenha crescido, pelo que sei, em Londres – numa comunidade camponesa no sul da França. E, portanto, você se sente mais próximo por escolha (porque você escolheu morar ali) de outra… do que muita gente consideraria uma forma mais antiga de contar histórias, que é oral. E você tem as histórias das vidas dessas pessoas, que você veio a conhecer, e você quer contar essas histórias para outras pessoas porque há, eu acho, um pressuposto ético por trás do seu trabalho, de que há histórias que não foram contadas, certos tipos de pessoas e certos tipos de experiência que não encontraram voz. E você quer dar voz a experiências que são negligenciadas, ou regenerar, ou reavivar certas formas de contar histórias que são agora negligenciadas em favor de um tipo de narrativa talvez mais sofisticado, orientado para a cidade e para a palavra impressa.

Não é isso que você está dizendo? Quando você contou essa história fascinante sobre o pastor e seu amor não correspondido e seu “suicídio”, a razão pela qual você quis contar essa história é que você ficou comovido com ele, e ele era um tipo de pessoa que talvez você não encontre tanto mais em nossa literatura, embora obviamente existam. Quero dizer, basta voltar a Hardy, se não a outros exemplos, para encontrar histórias desse tipo, mas talvez elas não sejam contadas hoje com tanta frequência. E então, você não acha que algumas histórias deveriam ser contadas em vez de outras? Não é isso que está por trás da sua atitude em relação à narrativa?

John Berger

Hum… Eu acho que é menos… Talvez seja menos sociológico do que isso. Realmente não me importa se esse tipo de história existe na literatura ou não. Se for muito, muito honesto, é porque aquela vida foi vivida. Vejo uma espécie de significado nela e gostaria de conservá-la, para que ela não se perca, não seja esquecida. Quero dizer, quer estejamos contando histórias no contexto de uma cidade ou de uma aldeia, provavelmente você concordará que, na verdade, as histórias começam no seu fim. A história de Romeu e Julieta, de certa forma, começa com a morte deles. É aí que a história ganha forma. O fim nem sempre é a morte, mas frequentemente é.

Susan Sontag

Acho que esse é um ponto sobre o qual vale a pena falar: por que a morte parece o fim natural de uma história? (E, na forma mais tradicional de contar histórias, acho que é.) É porque a morte é o fim natural de uma vida, e é disso que se trata nas histórias, de vidas? Veja, acho que elas tratam de muito mais do que isso. Mas esse é certamente um modelo de se contar histórias: contar a história de uma vida, dar o valor de uma vida na forma de uma história que tem o seu fim natural na morte.

Mas se eu pensar, por exemplo, nas primeiras histórias que me lembro de ter lido, que realmente me marcaram como pessoa, e sem dúvida também como escritora, foram as histórias de Edgar Allan Poe. E essas não são histórias de uma vida, mas são histórias realmente, histórias absolutamente inesquecíveis. São histórias, geralmente, de um desastre, que podem ou não acabar em morte (muitas vezes acabam), mas são histórias aterrorizantes, são histórias fabulosas, e no geral são histórias inventadas. E o contador de histórias é quem as inventa. Temos exemplos disso agora em escritores como Calvino e Borges, que certamente se consideram contadores de histórias. Mas eles não estão contando histórias de vidas. Estão contando histórias de dilemas, digamos, que muitas vezes são catástrofes.

E quanto a esse tipo de narrativa, em vez desse de representar uma vida? É todo um outro modelo, e um que me interessa muito.

John Berger

Eu acho que a história fantástica… O que ela nos conta? Quero dizer, diga-me você. Qual é a nossa necessidade de uma história fantástica? Nós temos essa necessidade, concordo com você. Concordo com você, mas… Por quê?

Susan Sontag

Bem, acho que as pessoas querem viajar para fora de si mesmas, acho que há uma necessidade de experiência vicária que não é necessariamente idêntica à necessidade da verdade, acho que há necessidade de fantasia, acho que há um desejo de ver tabus quebrados, violados… Há… Bem, a imaginação corre solta, e acho que esse tipo de narrativa é muito importante. Devo dizer que me atrai mais. Sempre sinto, quando estou escrevendo histórias, que… Bem, que estou inventando, e posso até usar algo da minha própria vida ou da vida de alguém que conheço, mas sinto como se estivesse emprestando isso para algo que é basicamente inventado e, portanto, basicamente fantástico. E penso na ficção – e, de novo, estou falando só por mim mesma, pensando em exemplos de ficção de que gosto muito –, penso na ficção como uma espécie de “especulatividade”, uma espécie de fantasia. Estou interessada em fantasias morais, até mesmo em ficção científica moral. E isto poderia ter a forma de algum tipo de História e ser situado no passado, tanto quanto no futuro ou no presente.

John Berger

Se pegarmos a experiência de escrever uma história ou de ouvi-la – a história, me parece, toda história tem sua subjetividade. Enfatizo isso porque acho que a subjetividade é uma área onde o que você chama de verdadeiro e de fantástico na verdade coexistem, porque é uma subjetividade.

Susan Sontag

Você quer dizer uma voz?

John Berger

Bem… A voz daqui a pouco, Susan. Precisamos falar sobre isso. Mas não, quero dizer uma espécie de subjetividade. Ora, parece-me que esta subjetividade é uma espécie de amálgama de três elementos ou três pessoas: o contador de histórias ou o escritor; os protagonistas da história e a sua subjetividade; e, por último, a subjetividade do ouvinte. E a história é já de saída uma espécie de cooperação entre esses três, o que na verdade faz a subjetividade dessa história.

Susan Sontag

É muito estranho pra mim o que você está dizendo, porque não consigo sentir a subjetividade do ouvinte, ou do leitor. Para mim… é claro que se eu escrevo uma história, acho que ela será lida – eu não escreveria se não achasse que poderia ser lida. Mas não consigo imaginar como isso poderia realmente fazer parte da história.

John Berger

Quando você era uma criança, lembra de ouvir histórias? E quem era você? Você era você mesma, era a pessoa que te contava a história e era os personagens. Todos misturados, de uma forma bastante tranquilizadora.

Susan Sontag

Talvez seja porque acho que a diferença entre ouvir histórias e lê-las é maior do que você. Temos que parar agora e voltaremos em um momento.

[Intervalo]

John Berger

Susan, você estava fazendo uma distinção entre a história impressa, a literatura, e a história falada, a tradição oral. E estava dizendo que estou mais inserido na segunda do que na primeira. Agora, penso que é apenas aparentemente assim, porque…

Susan Sontag

Apenas aparentemente que você está inserido na segunda parte?

John Berger

Sim, apenas aparentemente. Porque elas não são todas… Quero que elas sejam lidas como se tivessem sido faladas. Mas não são, e nunca foram, faladas. E todos os artifícios que utilizo são, na verdade, artifícios literários. Quero dizer, isto é, os artifícios que aprendi com minha experiência com a literatura e como leitor de grandes autores. Então é uma forma… é, na verdade, uma forma literária.

Susan Sontag

Não, mas não estou negando que você esteja fazendo literatura quando conta, digamos, a história do camponês, do pastor que comete suicídio quando é rejeitado pela mulher que ama. Estou dizendo que você está tentando equiparar contar uma história a escrever uma história. Em outras palavras, você está dizendo que escrever é uma espécie de contar. Escrever é contar com arte, por assim dizer. É uma transformação da narrativa oral. O que estou dizendo, e que penso ser um dos pontos em que discordamos, é que penso que quando as pessoas começaram a escrever histórias, contaram tipos diferentes de histórias, que houve uma ruptura radical com a tradição oral, que há coisas que você pode contar por escrito, que há coisas que você quer contar por escrito, que você não poderia contar por via oral.

Por exemplo, eu sei que, na minha própria escrita de histórias, estou muito interessada em contar várias histórias ao mesmo tempo e, às vezes, cortar de uma para outra. Suponho que seja algo que aprendi não apenas com a literatura, mas mais obviamente com o cinema, com os cortes nos filmes, com o corte de uma tomada para outra ou com a manutenção de várias histórias ao mesmo tempo. O famoso modelo é Intolerância, de Griffith. Esse é o tipo de coisa que você não pode fazer oralmente. Então eu realmente acho que há uma ruptura radical. Não é apenas a adição de arte ou engenhosidade, mas uma tremenda expansão e modificação da narrativa que ocorre quando você tem os recursos da impressão e quando lê com os olhos, em vez de ouvir com os ouvidos.

John Berger

Sim… Certo: você está tentando contar várias histórias ao mesmo tempo, e é um pouco como editar um filme, é um pouco como uma montagem. Mas isso existe, penso eu, em qualquer forma de história, porque, e sejamos quase técnicos, por causa do que não é dito – tão importante. O que acontece entre as frases. Até mesmo, às vezes, entre as palavras. Você tem uma frase: “Ele saiu de casa e deixou a porta aberta”. Essa é uma frase. Assim que uma segunda frase é acrescentada a isso, que é… hum… “o cachorro louco estava no pomar…”

Susan Sontag

…você tem um corte…

John Berger

…você tem um corte.

Susan Sontag

Sim.

John Berger

Porque a porta está aberta, e o cachorro louco está no pomar.

Susan Sontag

Aham.

John Berger

Isto acontece quer uma história seja contada oralmente, quer seja escrita – se for bem contada. Sempre há esses saltos. E ao longo da história vai-se construindo uma espécie de cumplicidade, porque cada um desses saltos se baseia em certas suposições que o escritor faz sobre as reações do leitor. E, pouco a pouco, essas suposições são mais e mais dadas como certas, e você começa a ter essa cumplicidade entre o contador de histórias, ou o escritor, e o leitor, ou o ouvinte.

Susan Sontag

Mas não é só que você não tem como dizer tudo? Quero dizer, se você contasse a história de um dia – ou nem mesmo de um dia, de uma hora na vida de alguém, você poderia escrever mil páginas. Assim, na narrativa, como em qualquer outra forma de arte, há um processo de seleção. Mas se a pessoa sai de casa e deixa a porta aberta, e aí você corta para o cachorro louco no pomar, só serão duas histórias se você for acompanhar o homem em outro lugar, e depois contar também uma longa história sobre o cachorro. A suposição é que o homem e o cachorro vão se encontrar, que o cachorro e o pomar têm algo a ver com o homem, mas você não descreve passo a passo como ele desce a calçada e vai em direção ao pomar, ou evita o pomar, ou o que quer que seja. Quer dizer, não acho que isso signifique contar muitas histórias. O fato de que de uma frase para outra você apresenta um detalhe diferente e na verdade você está pulando momentos, você está pulando todo tipo de coisa que poderia estar contando.

A questão é, claro, que tipo de detalhe estamos interessados em contar? E aí temos um conjunto muito particular de tradições às quais respondemos como escritores. Por exemplo, desde Flaubert, temos estado muito interessados como escritores e como leitores e muito comovidos por uma espécie de detalhe descentralizado, um detalhe inesperado. Flaubert em Madame Bovary descrevendo Charles olhando para a nuca de Emma, por exemplo. Ou o ângulo de seu cotovelo enquanto servia uma jarra de leite. Procuramos o detalhe angular ou excêntrico como ilustrativo de… o quê? Como ilustrando a história? Ou como tendo de fato, como acredito, algum tipo de autonomia, algum tipo de efeito sensorial independente, que é o que procuramos na narrativa? Essa é uma tradição literária particular. Quero dizer, se você ler Defoe, se ler Moll Flanders, por exemplo, não obterá esse tipo de detalhe que obterá muitas gerações literárias depois, em alguém como Flaubert.

John Berger

Na escolha, na seleção, escolhe-se o que se julga essencial. Porque, quando volto ao meu começo, parece-me que a ficção é uma luta contra o absurdo.

Susan Sontag

É esse o seu começo?

John Berger

Bem…(risos)…estava por detrás do meu começo! Foi o fim do meu começo. Porque num sonho, por exemplo, os sonhos podem ser aterrorizantes, pesadelos. Mas num sonho não há nada que não tenha significação. E não estou falando agora de explicações psicanalíticas posteriores. Quero dizer, no estado de sonho mesmo, tudo o que se vê, tudo o que acontece tem um significado. Não há nada que seja desprovido de sentido. Porque é assim que nossas mentes estão estruturadas. E parece-me que acontece o mesmo na ficção – se ela funcionar, se for realmente viável. Tudo o que está incluído tem um significado, não necessariamente explícito, mas implícito.

Susan Sontag

Sim, não concordo com isso. Quer dizer, acho que o que acontece no sonho, como em qualquer outra coisa, é que, uma vez que você tenha a narração, ou uma vez que tenha o acontecimento, então você sempre pode atribuir um significado a ele, e você quer atribuir um significado a ele, mas não creio que o significado esteja nos detalhes. Não creio que todos os acontecimentos de um sonho tenham significado. Acho que você pode incluir significado nisso, você pode atribuir um significado a isso…

John Berger

…não, você experimenta isso como significado no sonho. Não estou falando da interpretação do sonho depois.

Susan Sontag

Eu não acho que você experimente nada. Bem, aqui temos uma verdadeira discordância, porque acho que o sonho – e estou surpresa de estar assumindo esta posição, eu imaginaria que seria você a defendê-la –, acho que na verdade o sonho é a narração do sonho Eu não acho que o sonho exista, ou assim que existe, ele não existe. Mas o que existe é o relato já altamente seletivo que você faz do sonho, para si mesma, escrevendo-o, ou para outra pessoa, dizendo “tive um sonho incrível ontem à noite”. E então, quando você começa a falar sobre ele, você diz: “bem, na verdade, aquela velha me lembrou da minha tia”; e “na verdade, a cadeira naquele quarto era uma cadeira no dormitório da escola que eu frequentei”; e “quando eu tinha nove anos”, e você começa a encontrar associações. E acho que isso faz com que o tipo de significado que temos – esse é um nível muito simples de significado –, que atribuímos aos sonhos… e até nas histórias… Não diria que cada detalhe tem que ser essencial. Eu diria que cada detalhe tem que ser poderoso, cada detalhe tem que ser emocionante. E daí, depois do fato, porque uma história deve ter alguma qualidade de inevitabilidade ou necessidade… Talvez seja isso que dizemos que lhe confere alguma qualidade essencial.

John Berger

Não, quer dizer, acho que divergimos. Porque, para mim, uma história é sempre uma operação de resgate. Que é outra forma de dizer um abrigo.

Susan Sontag

Do absurdo??

John Berger

Contra o absurdo. Contra esse espaço infinito e aterrorizante em que vivemos. Quero dizer, vamos voltar por um momento…

Susan Sontag

…por quê?? Não entendo isso! Por quê? Por que isso nos resgata do absurdo? Por quê…

John Berger

…porque…

Susan Sontag

…por quê?…

John Berger

…porque ela é preservada! Porque aquela experiência que a história relata, e não importa se é inventada ou baseada em fatos – quero dizer, essa é sempre uma questão falsa, trata-se sempre de uma mistura extraordinária de uma coisa com a outra, sabe, o que você inventa, o que é mesmo real, isso certamente não importa –, mas é algo que de fato em algum lugar, de alguma forma, foi vivido. E ao ser relatada – e a palavra é interessante: “relatada”; ou, se você preferir, “narrada”; mas digamos “relatada” –, ao ser relatada, ela ganha sentido. Ela ganha sentido em parte porque tudo nela está relacionado, uma coisa com outra. Ela se torna coerente, ela ganha forma. E, claro, o sentido – porque senão a história se torna extremamente didática –, não é que ela imponha um sentido à história, mas a história… a história… contém um sentido.

Quando eu escrevi uma história que você conhece, chamada “As três vidas de Lucie Cabrol” – que é a história de uma camponesa, e a primeira vida é sobre sua infância, e a segunda vida é sobre sua meia-idade, e a terceira vida é sobre o que acontece com ela após a morte –, na aldeia onde moro, muitos amigos, camponeses, leram a história. E não só uma, mas duas ou três vezes, fizeram o mesmo comentário. Eles disseram: “Bom, sabe, na verdade Lucie Cabrol tem quatro vidas.” Eu digo: “O quê?”. “Sim, porque ela tem a quarta vida na sua história”. Mas não era um elogio literário, isso é o importante.

Susan Sontag

Agora eu sei por que você pensa no público de uma forma que eu não penso. Se você está realmente lendo suas histórias para pessoas que conhecem os personagens nos quais elas se baseiam, é claro que você terá uma experiência extremamente rara para um escritor contemporâneo. Quando escrevo uma história, tenho certeza de que – bem, não tenho um primeiro público privilegiado, no sentido de que não faço parte de uma pequena comunidade como você. E eu tenho… Não estou contando uma história que as pessoas vão reconhecer imediatamente como parte de sua experiência. Quero dizer, de certa forma, você se parece mais, digamos, com um escritor soviético que contará histórias sobre o gulag e sabe que parte de seu público será composta por pessoas que estiveram nesses campos e que julgarão sua história pelos critérios de sua própria experiência: “Foi realmente assim. E finalmente essa pessoa está realmente contando ao mundo como foi para nós.” Eu acho que isso é… quero dizer, é muito admirável e muito comovente, mas ainda é apenas um tipo de narrativa. Há outro tipo de narrativa que considero mais livre desse tipo de responsabilidade ética que você assume como parte da vocação do contador de histórias e que confere essa qualidade essencial à narrativa.

Por exemplo, alguém poderia inverter o que você está dizendo e dizer não que a história redime a realidade, como se a realidade não tivesse significado e o contador de histórias lhe desse significado, mas você poderia dizer simplesmente que – ou não simplesmente – que o contador de histórias alarga o campo da nossa imaginação e nos introduz no absurdo porque, pelo contrário: não é que vivamos com terror do absurdo mas sim que vivemos…

John Berger

Você não vive [com medo do absurdo]?

Susan Sontag

Não! Não acho que a maioria das pessoas viva [com esse medo]. Acho, antes, que vivemos com a nossa imaginação muito quieta, muito parada, pelo menos depois de uma certa idade. E com todos os tipos de resignação terríveis que tornam a vida muito mais…

John Berger

…por que “terríveis”? Por que “terríveis”? Por que eles sugerem o absurdo.

Susan Sontag

Não, porque eles nos privam ou nos separam da vida da mente e da vida da imaginação. E uma das funções da narrativa, eu diria, é introduzir um sentido do fantástico, que pode incluir o absurdo, em vez de redimir a realidade do seu aspecto absurdo ou sem sentido. Não creio que as histórias tenham necessariamente significado. Na verdade, eu nem sei o que isso significa. Se eu… Não sei. Vou te dizer as últimas três obras de ficção que li, o que é completamente arbitrário. Nenhum desses livros é moderno. Os últimos três livros de ficção que li foram Valette, de Charlotte Brontë; Berger’s Daughter… ou melhor, Burger’s Daughter – estou confundindo com o seu nome, John –, de Nadine Gordimer; e Flush, de Virginia Woolf. Agora, todos esses três livros de ficção contam histórias. Flush conta a história dos Brownings vista através dos olhos do Cocker Spaniel que pertenceu a Elizabeth Barrett (ela fugiu com ele, quando foi se casar com Robert Browning). Valette é o maravilhoso romance desconhecido da autora de Jane Eyre, que conta a história de uma professora em Bruxelas baseada obviamente na própria experiência de Charlotte Brontë quando ela era muito jovem. E o romance de Nadine Gordimer conta a história de uma mulher, uma jovem na África do Sul. Devo dizer que tudo isso são histórias e, ainda assim, havia personagens e detalhes alucinatórios nessas histórias. Quero dizer, o Cocker Spaniel em Florença, cheirando urina na calçada e percebendo a diferença entre os vegetais italianos e os vegetais londrinos. Ou, no romance de Charlotte Brontë, é extremamente alucinatório, quase se poderia dizer surrealista, o relato desse internato em Bruxelas. E o mesmo nas melhores passagens do livro de Nadine Gordimer, que é uma escritora maravilhosamente sensorial. Não creio que tenha sido a história que me interessou. Foi deixar-me levar por uma personagem e sentir a minha imaginação e o meu sentido de linguagem elevados a um novo patamar pela arte da linguagem e pela forma como quase tudo pode ser relatado por estes três escritores tão diferentes. Que de fato os três contassem a história de uma vida era quase secundário, e não sei qual é o sentido, exceto estabelecer os direitos da intensidade. Penso nisso como a qualidade da ficção e da narrativa: restaurar as reivindicações da intensidade, da intensidade de sentimento. Adoro uma história que me faz chorar, por exemplo, e não quero dizer que tenha a ver com algum significado que eu possa resumir.

John Berger

Tenho impressão que aqui realmente divergimos. Não há intensidade em uma história que realmente corresponda à intensidade do que é vivido. E acho que temos duas visões diferentes porque você, de certa forma, diz que quer se deixar levar pela história. E o que estou dizendo é que quero que a história evite que as coisas sejam levadas, levadas pelo esquecimento e pela indiferença. E você está certa: o fato de que eu vivo numa aldeia é muito importante, por vários motivos. Estávamos conversando anteriormente sobre a morte. A morte como sendo, muitas vezes, o fim da história, que na verdade é onde a história começa. Isso quer dizer que é onde se começa a escrever ou a contar a história. Alguém morre. Ora, não é apenas uma questão de tato que então se diga: “bem, talvez seja possível contar essa história”. Não é só isso. Isso é uma coisa relativamente superficial. É porque depois dessa morte…

Susan Sontag

…a vida está concluída…

John Berger

…pode-se ler essa vida. A vida se torna legível.

Susan Sontag

Bem, uma pessoa que morre aos 37 não é o mesmo que uma pessoa que morre aos 70.

John Berger

Não, mas pode ser alguém que morre aos 90! A vida torna-se legível para o contador de histórias, ou para o escritor. E então ela ou ele pode começar a escrever isso. E…

Susan Sontag

…bem, isso tornaria o casamento, que também é outro final tradicional (não contemporâneo) das histórias, equivalente à morte. Isso é, se alguém considera que a vida só tem sentido, nesses seus termos, porque leva a algo, porque ela leva ao seu fim ou pelo menos à sua transformação, digamos, no sentido tradicional de que o casamento era visto como uma transformação.

John Berger

Sim. Quer dizer, por exemplo: a origem da despedida de solteiro antes do casamento, você sabe… isso é, de fato, o fim de uma certa parte da vida.

Susan Sontag

Bem, eu estava pensando em Shakespeare, na verdade, se você pudesse dizer que geralmente as comédias terminam em casamentos e as tragédias terminam em mortes. Ambos são finais no sentido de que a vida é vista como levando a isso e o que quer que venha depois é outra vida, outro tipo de vida.

John Berger

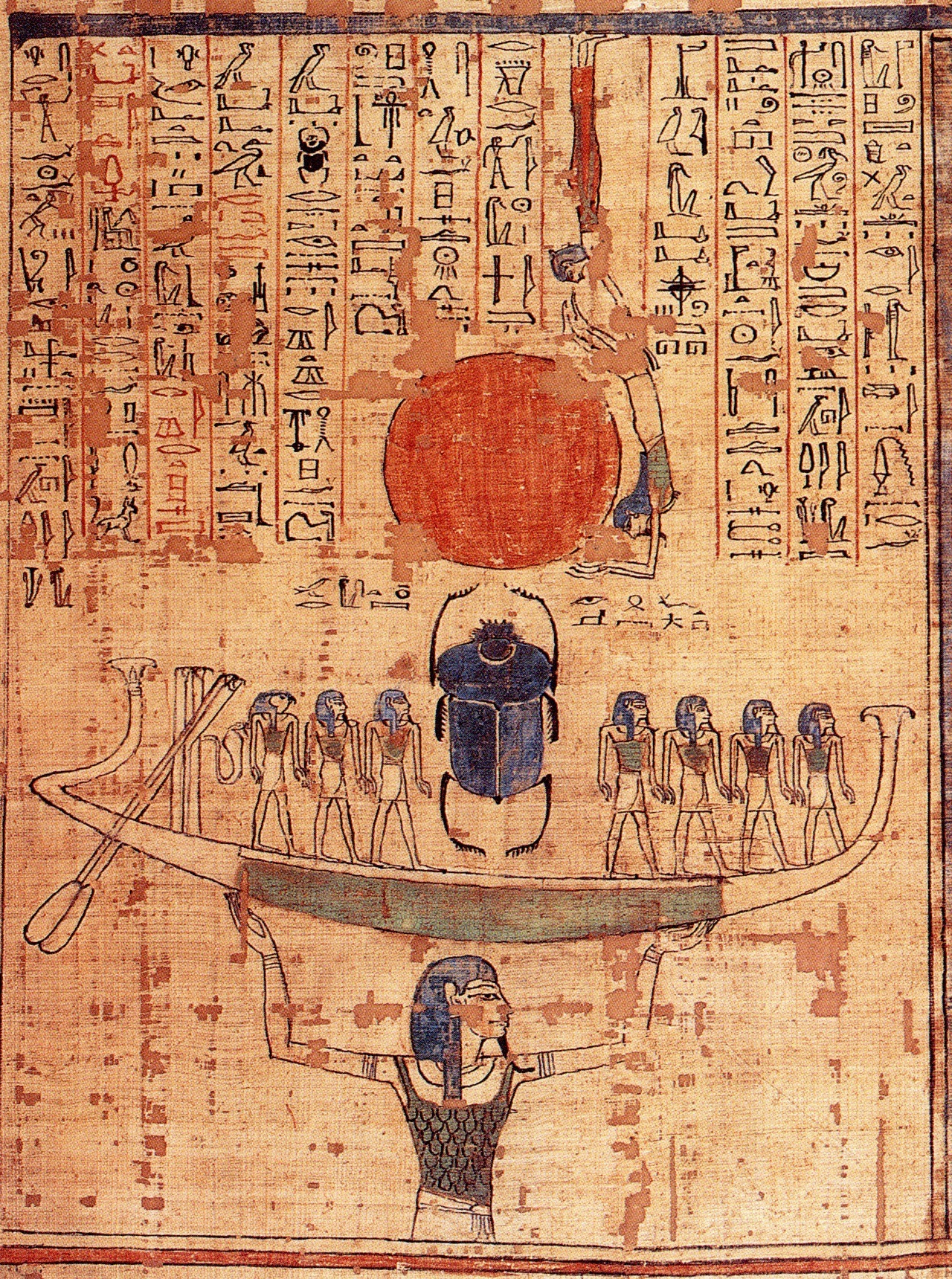

Deixe-me retomar: parece-me que uma vida se torna legível e, portanto recontável, quando chega ao fim, o que coloca o escritor ou o contador de histórias numa categoria estranha. Quero dizer, ele é uma espécie de secretário da morte. Ele é o secretário da morte. Muito familiar. Mas o que ele lê, claro, não é a morte, mas a vida. Ele lê, por assim dizer, através daquela escuridão, e começa a escrever. E há um contramovimento no tempo, porque a vida segue numa só direção. A história se vira para a outra. Como naquelas primeiras inscrições em latim, as mais antigas. Há um termo antigo para isso: “boustrophedon”.[1] É como o boi que vira o arado: você tem uma linha numa direção, e a seguinte na direção contrária.

Susan Sontag

Mas você realmente acha que uma vida só é inteligível quando acaba?

John Berger

Seu significado total, completo é apenas então perceptível. É inteligível, é compreensível antes, claro! Claro…

Susan Sontag

Mas então você está dizendo que o ponto central de contar histórias é contar uma vida, e se a compreensão máxima de uma vida só vem após a morte, então o modelo básico de contar histórias para você, de narrar para você, é contar a história de uma vida. E é aí, você vê, que eu não concordo. Quer dizer, acho que é um modelo muito interessante, e suponho que seja um modelo arcaico, não o único. Porque há outras histórias que são contadas que não envolvem simplesmente uma única vida, mas envolvem, digamos, um acontecimento, como uma campanha militar, ou algo desse tipo, que muitas vezes é pontuado pela morte. E adoro a sua formulação de que o escritor é o secretário da morte. Acho que isso é verdade, mas acho que é verdade de uma forma menos literal do que você sugere. Porque acho que ainda não me convence a ideia de que o fundamental em contar histórias é contar a história de uma vida, ou presumo que você expandiria isso para significar uma série de vidas, uma família, poderia ser uma família ou uma comunidade ou o que quer que seja. Você não acha que existem muitos outros tipos de narrativa? E…

John Berger

Mas sim, acho!

Susan Sontag

E você não acha que existem muitas narrações maravilhosas cuja força principal está na representação de uma personalidade, em que os eventos são relativamente sem importância ou apenas ilustrativos?

Quer dizer, há uma enorme quantidade de narrativas modernas nas quais a ação é relativamente imobilizada, e o que houver de história é tomado como sendo já conhecido e, portanto, a parte principal da narrativa é na verdade um comentário sobre uma história, um comentário sobre algo que já se sabe estar acontecendo. Não está na forma do “e depois…, e depois…, e depois….”. E acho que isso é uma grande conquista. Acho que expandimos enormemente os recursos de contar histórias. Não creio, como muitas pessoas pensam, que a ficção esteja morta, ou que tenhamos esgotado as possibilidades de contar histórias, ou que, à medida que nos afastamos dos modelos mais antigos, dos modelos orais, estamos nos empobrecendo. Acho que estamos ampliando as possibilidades.

John Berger

Sim. Deixe-me voltar a algo que você disse. E não estou argumentando… Quero dizer, estou argumentando do ponto de vista de… Bem, do meu próprio ponto de vista…

Susan Sontag

…estou argumentando do meu ponto de vista também (rindo)…

John Berger

Não, mas eu… O que estou dizendo não é exaustivo. Quer dizer, acho que existem muitas outras formas de contar histórias. Tenho a sensação de que a minha está em algum lugar no cerne da questão, mas existem outras formas. O comentário… Eu acho que assim que uma história é impressa, ela… Isso é muito importante. Assim que uma história é impressa, ela é transportável de uma forma que uma história oral não é. Portanto, pode ser sobre um lugar, pode estar escrita em um lugar, mas pode ir a muitos lugares. E por mais fiel que essa história seja a uma vida imaginada ou real, ou a uma série de vidas ou incidentes, há uma espécie de comentário que precisa ser feito, e é por isso que o contador de histórias é necessário. Porque se essa história fosse contada na realidade por algum dos protagonistas, eles a veriam totalmente do centro. O contador de histórias está ao mesmo tempo no centro, íntimo, e à distância, no horizonte. Ele é, de certa forma, o horizonte. Com um lado dele voltado para a história, e o outro lado, que vai muito, muito além daquele lugar, daquela terra, daquele tempo, voltado para o geral. Talvez a única pequena contribuição que o contador de histórias dá seja colocar as histórias naquele contexto onde… – E isso é terrivelmente verdade agora neste século XX, onde todos vivem em todo o mundo, em todo o planeta…

Susan Sontag

…Ouvindo histórias de todos…

John Berger

…Sim. Então, o que acontece é que aquela história que pode ser um pequeno acontecimento em alguma pequena vila ou em alguma rua secundária de uma cidade é de alguma forma colocada no mundo moderno. Como? Não por enunciados comparativos toscos, ou argumentos históricos, ou argumentos políticos. É um processo muito, muito sutil. Como, de alguma forma, você tem que dar a sensação de que o que está sendo narrado ali existe no mesmo mundo onde existe a China, e o Oceano Pacífico, e onde há homens que já estiveram na Lua…

Susan Sontag

Mas vejo uma diferença cada vez maior entre nós, porque você vê o mundo como estando cheio de histórias, e depois vê essas pessoas especiais que se constituem como contadoras de histórias (e que agora geralmente não usam essa palavra, elas se dizem escritoras). E essas pessoas contam essas histórias, elas são as portadoras das histórias, são as transmissoras ou emissoras de histórias…

John Berger

…os veículos…

Susan Sontag

…os veículos. Os secretários, se quisermos. Os secretários de histórias, os secretários da morte. Não penso que o mundo esteja cheio de histórias nesse sentido. Quer dizer, acho que a história começa com o escritor. Eu não acho que exista uma história e então o escritor a reivindique, e a transforme, e coloque sua voz nela e acrescente essa subjetividade. Acho que o escritor é o criador das histórias e não existem histórias fora da literatura.

John Berger

Deixe-me parar aí por um momento e seguiremos em frente.

[Intervalo]

John Berger

Susan, ambos escrevemos ensaios e ambos escrevemos ficção. Para mim, na verdade, as duas atividades não são muito diferentes.

Susan Sontag

Como?

John Berger

Bem, em primeiro lugar, não sou muito verbal. Realmente, não tenho facilidade com palavras.

Susan Sontag

Eu não acredito nisso vindo de você.

John Berger

Não, é verdade. É verdade. E a luta, para mim, para escrever qualquer coisa, ensaio ou ficção, é sempre que existe uma espécie de modelo de algo que vi, ou de algo que percebi de uma forma ou de outra. Pode estar numa vida, pode estar num filme, ou numa pintura, ou numa obra literária, ou em alguma outra pessoa. Algo que sinto que é quase por definição indizível. Que existe ali um pouco como uma melodia de música. Ou um pouco como um padrão de cores. Ou, às vezes, um pouco como uma forma geométrica. E a luta é sempre tentar recriar isso em palavras. A luta é uma questão de precisão, para que finalmente as palavras estejam o mais próximo possível – elas nunca estão perto o suficiente –, o mais próximo possível daquele modelo, que é não-verbal, que senti, intuí, percebi, pressenti. E não é muito diferente se escrevo sobre uma obra de arte, ou se escrevo sobre um banquete, ou uma festa de casamento, ou uma morte.

Susan Sontag

Bem, não é a mesma coisa para mim. Quando escrevo ensaios e quando escrevo histórias… Me parecem atividades totalmente diferentes. Na verdade, tenho realmente a impressão de que tenho que arrancar a cabeça e colocar outra no lugar para fazer isso. Quer dizer, o que elas têm em comum é a luta, claro. Escrever é uma atividade muito dolorosa e muito difícil…

John Berger

…existem outras mais dolorosas…

Susan Sontag

Tenho certeza que sim (risos). Mas também existem outras menos dolorosas. Mas, quer dizer, eu não diria que a luta que… Todos nos sentimos inarticulados, mas também somos, John, vamos encarar, pessoas muito verbais E falamos o tempo todo. Não falamos tão bem quanto escrevemos, é claro. Mas penso que é disso que se trata escrever, por definição, ser melhor do que falar.

John Berger

É um replay.

Susan Sontag

Bem, você pode reescrever! Não pode redizer, mas pode reescrever… Mas penso nelas de fato como atividades muito diferentes, acho que porque não tenho este modelo de contar a verdade ou de registrar, que parece estar subjacente a tudo o que você disse sobre escrever ficção ou sobre contar histórias.

John Berger

Como a história começa para você?

Susan Sontag

Bem, deixe-me voltar um passo mais atrás. Quando escrevo um ensaio, certamente estou… O motivo de um ensaio é certamente algo que percebo ou penso, ou é um conjunto de problemas, que gera outro conjunto de problemas, e outro e outro, e então encontro um pretexto para falar sobre esses problemas numa determinada obra de arte, ou situação, ou ideia, ou o que quer que seja. Mas quando estou escrevendo um ensaio, fico me perguntando o tempo todo: é verdade, o que estou dizendo? Quero dizer, é realmente assim? E essa é a mesma pergunta que: posso dizer melhor? Mas a questão de como posso dizê-lo melhor, de uma forma mais complexa, sutil ou eloquente, essa questão é idêntica ou anda lado a lado com a questão de saber se o que estou dizendo é realmente verdade. Se faz sentido, se é realmente verdade, se é… Até mesmo, em alguns casos, se é útil para as pessoas.

Então, por exemplo, a questão da inteligibilidade é muito importante para mim quando estou escrevendo um ensaio. Mas, acima de tudo, a questão da verdade. Escrever um ensaio é sentir-se imediatamente responsável por algo que chamamos, por falta de um nome melhor, verdade.

John Berger

E quando você escreve ficção, não é?

Susan Sontag

Não. Não, não é. Não. Acho que… Quando estou escrevendo ficção… Bom, há sempre um senso de responsabilidade, porque acho que tanto você quanto eu somos o tipo de pessoa que sente e assume responsabilidades com muita avidez. Mas não se trata de uma responsabilidade para com alguma ideia de verdade, exceto num sentido muito último e quase tautológico. Acho que quando sou impelida a escrever uma história, não é porque ouvi uma história (porque ouvi, como todo mundo, milhares de histórias), é porque ouço uma linguagem na minha cabeça. Ouço uma frase e ouço uma voz. Ouço vozes e, às vezes, só tenho uma primeira frase.

John Berger

E você continua ouvindo aquela voz?

Susan Sontag

Sim.

John Berger

É como um ditado.

Susan Sontag

Sim… Um ditado que depois posso rever muitas vezes, mas, quer dizer… Me lembro de uma história, ouvi uma frase na minha cabeça: “Fui ver as coisas bonitas”. E aí outra voz diz… Não, a voz diz: “Fui ver as coisas bonitas, e sabe o quê?” E aí outra voz diz, “O quê?” E então a primeira voz diz: “Elas ainda estão lá.” E então a outra voz diz: “Ah, mas eles não ficarão lá por muito tempo.” E eu disse a mim mesma: quem são essas pessoas? O que estão dizendo? Do que elas estão falando? E então não é exatamente um ditado, é mais como uma indução: dado que agora tenho quatro linhas na página, o que posso fazer com isso? E às vezes tenho que parar e levo dias até conseguir descobrir qual é a próxima linha. Ou às vezes sigo por cinco páginas e sou parada. As vozes não falam mais. Ou, no caso de uma história, ouvi a última linha. A última linha foi, “Sísifo, eu, nada além do nada pode me afastar desta rocha.” E pensei, “agora, quem é esta pessoa sombria e estoica, que proclama a sua fidelidade a uma situação insuportável?” E comecei a raciocinar de trás para frente, “bem, poderia ser a história de alguém que, etc., etc.” Então, para mim, é absolutamente um processo de invenção e intimamente ligado à linguagem, ao tom, à voz.

John Berger

Talvez… É muito interessante isso, porque é mais uma vez – e já tocamos nisso muitas vezes –, porque talvez cheguemos a algo bastante semelhante, mas é o processo inverso. Quer dizer, para mim nunca existe aquela voz no início. Existe a enorme dificuldade de ver aquela situação, aquela pessoa, de acompanhá-la.

Susan Sontag

Eu não vejo, eu escuto.

John Berger

Não, eu vejo.

Susan Sontag

E talvez seja por isso que gosto de fazer cinema, porque não vejo, só ouço quando escrevo, e por isso quero muito ver. E gosto de fazer isso com imagens, não com linguagem.

John Berger

E então quando aquela pessoa está realmente ali, realmente ali – o que provavelmente ocorre por volta de dois terços do tempo da escrita, não necessariamente dois terços do texto, mas dois terços do tempo de escrita: os meses ou os anos –, então, de repente, as vozes vêm. E então eu simplesmente escrevo. Quer dizer, mas elas vêm depois de a situação ou as pessoas terem sido estabelecidas, não antes.

Susan Sontag

Não, para mim as pessoas saem da linguagem. A linguagem, eu sinto…

John Berger

…e para mim, a linguagem sai das pessoas.

Susan Sontag

Minha atitude é realmente, bem… Está muito claro pela nossa conversa que sou realmente leal a certos pressupostos modernistas sobre arte, sobre literatura, que acho que você veio a questionar, e a deixar de pratica. Porque penso numa obra de ficção mais antiga sua, como seu romance “G.”, você estava fazendo àquela altura algo que está mais próximo do que continuo a fazer como escritora de ficção. Mas as histórias que você tem escrito recentemente sobre a vida camponesa estão (não sei se você sente isso) num modo ou modelo muito diferente.

John Berger

Mas porque o assunto é tão diferente, eu acho. É verdade, eu…

Susan Sontag

Mas você não mudou? Você, você mesmo, não mudou?

John Berger

Não sei. Tive que reaprender a escrever. Isso é verdade, porque a experiência dos desfavorecidos ou dos camponeses é muito diferente da experiência dos privilegiados.

Susan Sontag

Mas você se coloca como um repórter da sua experiência? Não sinto que esteja relatando minha experiência.

John Berger

Não, não me coloco. Porque acredito, acredito absolutamente, que a experiência pode ser compartilhada. Acredito que a imaginação é justamente isso. Começa muito cedo na infância. Começa com a identificação de uma criança com um brinquedo, ou com um animal. Essa capacidade de empatia é, me parece, o primeiro fruto dessa criação social que é a imaginação. E se eu… Em geral, hoje, há uma espécie de falta de coragem na ficção. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que…

Susan Sontag

(rindo) Sim, o que você quer dizer com isso?

John Berger

Quero dizer que… A maioria dos romances, provavelmente, são agora autobiografias disfarçadas. E, por outro lado, as pessoas dizem: “Como você tem o direito de escrever sobre os camponeses? Você não é um camponês. Como você tem o direito de escrever sobre homens? Você não é um homem.” Ou vice-versa. E essas questões são muito atuais. E a crise de confiança, a falta de coragem, está na aceitação de que não é possível escrever sobre o que não se viveu, ou sobre o que não se viu. E eu não acredito nisso.

…

Susan Sontag

Você acha que é por isso que existem tantos romances sobre professores?

John Berger

Sim, claro, claro! Sim!

Susan Sontag

Ou sobre escritores.

John Berger

Sim! É óbvio! E, finalmente…

Susan Sontag

…você não acha que isto também tem a ver com a competição de outros modos de contar histórias? Porque passamos do sentido mais amplo de contar histórias, a narrativa oral, para o modelo especificamente literário. Mas afinal, contamos histórias através de filmes, por exemplo, ou…

John Berger

…sim, mas tem sempre uma história por trás dos filmes. Quer dizer, a história tem que ser escrita primeiro, não necessariamente em forma de livro.

Susan Sontag

Não, mas não estou dizendo isso. Estou dizendo, você não acha que grande parte da chamada crise da narrativa, que eu penso, e aqui eu acho que você está pensando especificamente numa crise… Num sentimento de incerteza, ou numa limitação de ambições, digamos, entre a maioria dos escritores de ficção. Estamos falando dos escritores dos chamados romances e contos. Mas um diretor de cinema (que muitas vezes é, pelo menos na Europa, a mesma pessoa que o autor do roteiro) não acha que não pode fazer uma filme sobre algum meio ou ambiente que ele ou ela não compartilha. Os filmes são sobre muitas coisas diferentes, talvez sobre coisas mais diferentes do que – estou falando de filmes sérios, dos filmes que admiramos ou apreciamos –, do que a ficção [escrita]. Por que seriam os escritores de ficção a se sentirem desmoralizados? Por que seriam eles a sentir esse tipo de escrúpulo que você está sugerindo? Penso que é, em parte, porque sentem a competição e o sucesso de outros modos de contar histórias que têm um público maior. O fato é que a ficção escrita tem, proporcionalmente, um público menor.

John Berger

Eu acho algo diferente. Quer dizer, acho que o romancista é alguém que diz: “venha, e vou lhe mostrar o que está acontecendo dentro daquela propriedade privada, daquele coração privado.” E, em resumo, o romance – que representa um período muito pequeno dentro dos milênios da narrativa – trata do privado e do privilegiado. Não há razão para que… Quando digo isso, não é que eu esteja denegrindo os romances, mas acho que isso está no cerne de sua forma. E, na verdade, o que acontece lá já não tem muita importância no mundo.

Susan Sontag

Ah, eu não poderia discordar mais de você! Quero dizer, em primeiro lugar, temos toda a tradição dos romances do século XIX…

John Berger

…foi importante, naquela época! Muito importante!

Susan Sontag

…mas acho que é importante agora! Quero dizer, não creio que Zola, ou Balzac ou Dickens estejam dizendo: “Venha, vou lhe mostrar o privado”, em oposição ao público. Penso que é precisamente que eles pensavam que o privado e o público estavam inter-relacionados no sentido de que…

John Berger

…e eles estavam, naquela época!

Susan Sontag

…eu acho que eles ainda são! Por que deveriam… Quero dizer, a natureza humana não mudou.

John Berger

Não, mas a capacidade de escolhas mudou. Romances são sobre escolhas. As histórias muitas vezes são sobre estar desafiando uma situação. Bem, quase não há [hoje] uma escolha, a não ser como você reage à situação: com coragem, com astúcia, com cautela. Esse tipo de escolha. Mas aquelas grandes escolhas e suas consequências, que são o tema de tantas, tantas coisas nos romances… Essas escolhas não estão mais abertas à maioria das pessoas.

Susan Sontag

Não acredito nisso. Nunca pensei que ia me sair uma grande defensora da era moderna, mas não acredito que as pessoas tenham menos escolhas agora. Acho que em muitos sentidos elas têm escolhas muito maiores. Poderíamos dizer que o seu sentido de escolha foi desvalorizado precisamente por ser tão expandido, como talvez o nosso sentido de arte tenha sido desvalorizado pela própria multiplicidade de produtos artísticos que nos cercam através de vários meios de reprodução, disseminação e difusão da arte. Mas não acho que tenhamos menos opções. Penso que estamos precisamente sofrendo de uma espécie de crise da imaginação ou da coragem, mas não creio que seja porque somos menos livres agora do que éramos, ou porque não fazemos escolhas sobre as nossas vidas.

John Berger

Quem é “nós”, aí? Essa é a questão importante. Sim, “nós” somos mais livres. Mas…

Susan Sontag

Bem, acho que mais pessoas são livres. A grande maioria das pessoas, evidentemente, não é livre no sentido em que nós, nesta parte do mundo, somos livres. Mas acho que mais pessoas são livres.

John, continuaremos conversando sobre isso por muitos anos, tenho certeza. Mas agora, infelizmente, temos que parar. Boa noite.

.

.

[1] Termo grego para um modo de escrita, também encontrado em outras civilizações antigas, em que as linhas são escritas em direção alternada: uma da esquerda para a direita, a seguinte da direita para a esquerda, e assim por diante. Da junção de “bous”, “boi”, e “strophé”, “virada”, com o sufixo “-dón”, “à maneira de”.